Kurzfassung: Ich analysiere das Deutschland-Modell 2000–2025 des letzten Blog-Beitrages. Die Analyse mit Quantum Spiral Dynamics (QSD) zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen thematischer Kohäsion und narrativer Kohärenz. Während die klassischen Kohäsionsmaße relativ hoch bleiben und auf gemeinsame Themen verweisen, liegt die Quanten-Kohäsion fast konstant nahe null. Dies deutet auf fehlende phasenmäßige Resonanz und damit mangelnde gemeinsame Narrative der Themen hin. Die Kohärenz-Auswertung über alle Agenten zeigt, dass Ereignisse wie Agenda 2010, Eurokrise, Fluchtmigration oder Energiekrise kurzfristige negative Ausschläge in der Kohärenz verursachen. Insgesamt entsteht das Bild einer Gesellschaft, die zwar thematisch verbunden ist, jedoch keine gemeinsamen Narrative und keine dauerhafte kollektive Synchronisation erreicht: Ohne narrative Kohärenz ist die Gesellschaft instabil und anfällig für Brüche.

Diesen Blog-Beitrag habe ich nur mit ChatGPT 5.0 erstellt. Wie schon im vorhergehenden Blog hatte ich auch dieses Mal keine Probleme in der Bearbeitung mit ChatGPT. – Lediglich bei der Erstellung von Latex für WordPress und bei der Bildgenerierung gibt es Unzulänglichkeiten.

Da ich immer noch Anleitungen zum guten Prompting und der damit verbundenen KI-Unkenntnis in den sozialen Medien finde, will ich an dieser Stelle etwas zu meiner Arbeit mittels KI-Systemen sagen. Meine Blog-Beiträge entstehen typischer Weise in Zeiträumen von 4-6 Wochen. In diesen 4-6 Wochen setze ich iterativ mehrere hundert Prompts an die KI ab: Grundlegende Ideen kommen hierbei meistens von mir. Eine grundlegende Idee für diesen Blog-Beitrag ist, herauszuarbeiten welche Bedeutung Quanten-Kohärenz und -Kohäsion für kollektive Phänomene haben. Ich starte hierbei mit den Grundlagen in den Naturwissenschaften und transferiere zusammen mit ChatGPT diese Erkenntnisse auf soziale und psychische Fragestellungen. ChatGPT liefert hierbei die mathematischen Modelle und die dazugehörigen Programme; sehr oft auch mögliche fachliche Interpretationen. Alle KI-Aussagen werden vielmals iterativ quergeprüft: Ich tue dies, indem ich die KI-Aussagen selbst überprüfe und mit anderen KI-Aussagen vergleiche. Außerdem gebe ich der KI oft etwas andere Fragestellungen, lasse sie einen neuen Kontext bearbeiten oder stelle weiterführende Frage.

ChatGPT 5.0 nimmt meine Aussagen oder Fragestellungen auf und wiederholt diese mit wissenschaftlicher Präzision. In keiner der hunderten Kommunikationen ergaben sich falsche KI-Interpretationen oder -Halluzinationen. – Wenngleich bei der mathematischen Umsetzung auch Fehler geschehen.

Die Art, wie ich die KI verwende, setzt voraus, dass bei mir eine gute fachliche Basis vorhanden ist und ich gewillt bin, diese durch aktives iteratives Arbeiten und Lernen zu erweitern. – Ich kommuniziere hierbei mit der KI wie ich auch mit einem menschlichen Fachkollegen kommunizieren würde.

In der Vergangenheit habe ich DeepSeek, Mistral und Claude währende des Blog-Erstellungsprozesses zur Qualitätssicherung verwendet. – Inzwischen tue ich dies nur noch am Ende, wenn der Blog-Beitrag fast fertig ist.

Dieser Beitrag ist der dritte Beitrag der Blog-Reihe ‚Quantum Spiral Dynamics: ‚Es gibt nur eine Welt!‘ …‘.

In der Online-Zeitschrift Quanta Magazine erschien vor kurzem der Artikel „ ‚Metaphysical Experiments‘ Probe our Hidden Assumptions about Reality“ [1]. – Als philosophische Disziplin versucht die Metaphysik die Basis unseres Seins zu ergründen [2]: Sie stellt sich zum Beispiel Fragen wie ‚Was ist Realität?‘ ‚Ist diese Realität von uns als Beobachtern abhängig?‘ ‚Was sind Raum und Zeit?‘, ‚Sind Quanten real?‘ usw.. Die Experimentelle Metaphysik verbindet Physik und Philosophie, und versucht der Beantwortung dieser oder ähnlicher Fragen mittels Experimenten näher zu kommen. Meine Blog-Beiträge lassen sich sehr oft in diesem Bereich zwischen Wissenschaft und Philosophie verorten: Ich führe zwar keine Experimente durch, sondern benutze den Computer, um spekulative Gedanken mittels (Quanten-) Computer-Berechnungen oder -Simulationen auf ‚Sinnhaftigkeit‘ zu überprüfen. – Damit sind meine Ergebnis bei weitem nicht so stringent wie diejenigen, die mit Experimenten gewonnen werden. – Ich verwende Modelle und Theorien, die sich in der Physik bewährt haben, verändere diese für einen sozialen oder psychischen Kontext und überprüfe, ob daraus resultierende Aussagen ‚Sinn ergeben‘. ‚Sinn ergeben‘ heißt, dass die Ergebnisse durchaus mit der Brille ‚Sozial‘ oder ‚Psyche‘ interpretiert werden können und sogar einen Blick in die Zukunft gesellschaftlicher Entwicklungen erlauben. – Bisher hat sich diese Form von ‚Sinn ergeben‘ gezeigt, indem sich die metaphysische Tür zu ‚Es gibt nur eine Welt!‘ mit meinen Blog-Beiträgen ein wenig geöffnet hat.

Für diesen Blog-Beitrag formuliere ich zwei ‚metaphysische‘ Fragestellungen:

- Lassen sich gesellschaftliche Phänomene wie Kultur oder Team Collective Mind mittels Potentialen oder Feldern beschreiben, wie man sie aus der Physik kennt?

- Kann man soziale Resonanz zwischen Menschen mittels der Wellenmechanik der Quantenmechanik beschreiben?

Zur ersten Frage: Drei der vier Fundamentalkräfte (Elektrodynamik, starke Wechselwirkung und schwache Wechselwirkung) werden heute mit sogenannten Eichpotentialen beschrieben. Diese Eichpotentiale erzeugen sogenannte unitäre Dynamiken bzw. Transformationen. Ich verzichte hier auf die genaue mathematische Definition der unitären Dynamik. Wichtig ist hier, dass diese Eichpotentiale Information in einem modellierten System erhalten. Lediglich zwischen Teilsystemen eines System kann Information verschoben werden. Derzeit ist die vierte Kraft, die Gravitation, die einzige Wechselwirkung, die Information zerstört, denn sie wird derzeit über die Allgemeine Relativitätstheorie beschrieben, die keine Eichtheorie ist.- In dem Glauben, dass alle Fundamentalkräfte auf Eichpotentialen beruhen, wird seit Jahrzehnten versucht, die Allgemeine Relativitätstheorie in eine Eichtheorie einzubetten. – Bisher ohne Erfolg.

Es gibt auch einige Wissenschaftler – darunter der Nobelpreisträger Roger Penrose – die überzeugt sind, dass sich Gravitation nicht durch eine Eichtheorie beschreiben lässt und dass gerade dies notwendig ist, damit unsere makroskopische Realität aus der Quantenwelt hervorgehen kann.– Die Gravitation sorge hiernach dafür, dass der typische Wellencharakter der Quantenwelt ‚kollabiert‘ und die makroskopische Welt entsteht. – Zum ‚Kollabieren der Wellenfunktion‘ verweise ich auf den nachfolgenden Text.

Ich habe das SU(3) Eichpotential der starken Wechselwirkung für die Beschreibung gesellschaftlicher Phänomene gewählt, weil die Nicht-Kommutativität unserer Entscheidungen damit abgebildet werden kann (man siehe hierzu die vorherigen Blog-Beiträge). Außerdem lassen sich die Bewusstseinsebenen des Spiral Dynamics Modells problemlos auf die Freiheitsgrade des SU(3) Potentials abbilden. Die kulturelle Information bleibt erhalten und wird lediglich von einem Teilsystem in ein anderes Teilsystem transformiert.

Das SU(3) Eichpotential hat ursprünglich vier Komponenten, eine Zeitkomponente und drei Ortskomponenten. – Mit Einführung der Relativitätstheorie vor mehr als 100 Jahren haben fast alle physikalischen Größen diese Vierer-Struktur bekommen. Jede der vier Komponenten wird durch die 8 Generatoren und jeweils 8 Parameterfunktionen modelliert. Jede Parameterfunktion kann zusätzlich von Ort und Zeit abhängen. – Also eine ziemlich komplexe Struktur… Man siehe hierzu den Anhang des ersten Blog-Beitrages dieser Reihe.

Das in den letzten Blog-Beiträgen verwendete kulturelle Eichpotential ist (derzeit) ein Modell, das nur eine Ortskomponente enthält. Diese Ortskomponente enthält die Zeit als Parameter, aber nicht den Ort, ist also ohne Ortsauflösung: D.h. ohne Länder, Regionen, Organisationen oder Teams; aber mit Zeitauflösung. – Das heißt, das QSD-Kulturpotential hängt bisher nur von der Zeit aber nicht vom Ort ab. Im letzten Blog-Beitrag habe ich also Deutschland als homogenes Land für den Zeitraum 2000-2025 beschrieben. Die Teilsysteme des Systems Deutschland sind ‚nur‘ die drei Agenten mit ihren Werte-Ebenen im Spiral Dynamics Modell: Blau, Orange und Grün.

Mit der Zeit-Komponente hat man die Möglichkeit unterschiedliche Zeitskalen bzw. Frequenzen für die drei verwendeten Spiral Dynamics Ebenen zu modellieren: Die Grüne Ebene ‚tickt‘ dann zum Beispiel anders als die blaue Ebene und die Kopplung der Uhren dieser Ebenen kann auch abgebildet werden. Dies könnte ein Thema für einen der nächsten Blog-Beiträge sein.

Mit meiner Wahl der Potential-Komponenten habe ich die einfachste Eichung für das Kulturpotential vorgenommen. – Die vorherigen beiden Blog-Beiträge haben meines Erachtens gezeigt, dass diese Eichung für die Modellierung gesellschaftlicher Phänomene schon aussagekräftige Ergebnisse liefert.

Zur zweiten Frage: Die Frage nach der Abbildbarkeit von zwischenmenschlicher Resonanz mittels Wellenmechanik führt mich unmittelbar zu den Begriffen Kohärenz und Kohäsion. Ich definiere nämlich Resonanz als das Auftreten von Kohärenz und ggf. Kohäsion in der Wellenmechanik:

- Kohärenz misst Synchronisation: Quanten oder Agenten schwingen im Takt, gleichzeitig oder versetzt. Über Phasenbeziehungen werden Quanten oder Agenten (bzw. deren Werte) in Superposition gebracht. – Es entstehen hieraus neue Zustände, die als Ganzes wirken und Interferenzen ausbilden.

- Kohäsion misst Bindung: Quanten oder Agenten werden durch Kräfte oder Rahmenbedingungen (u.a. Strukturen und Institutionen) zusammengehalten. Dies erzeugt Stabilität und Ordnung.

Kohärenz und Kohäsion sind zwei unabhängige Größen, so kann zum Beispiel Synchronisation zunehmen, während Bindung abnimmt.

Ich verdeutliche Kohärenz und Kohäsion an einem Beispiel aus der Filmwelt: Es gibt sehr viele Filme, in denen zwei sehr ungleiche Personen durch einen meist unglücklichen Umstand (Rahmenbedingung) auf einander angewiesen sind, um eine Aufgabe zu meistern. Durch diese ungewollte Kohäsion beginnen sie nach einiger Zeit immer mehr ihre Handlungen aufeinander abzustimmen. Diese Form der Kohärenz führt dazu, dass sie besonders erfolgreich sind. Sie agieren als Team, also als Ganzes.

Oder ein anderes Beispiel: Bei einem Liebespaar wirkt die gegenseitige Attraktivität als Kohäsion und die Kohärenz stellt sich als gemeinsames Denken und Handeln (manchmal) danach ein.

Deshalb haben wir ehemals definiert, dass ein Team oder eine Organisation ein Collective Mind zeigt, wenn sowohl Kohäsion als auch Kohärenz vorliegen. – Für eine mathematische Definition der beiden Begriffe im Kontext der QSD verweise ich auf den Anhang.

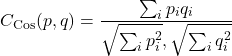

Abbildung 1 gibt Beispiele aus der Physik und der Gesellschaft und verdeutlicht diese mittels der Einordnung in eine 2*2 Matrix für Kohäsion und Kohärenz.

Abbildung 1: Erstellt unter Mitwirkung von ChatGPT. Eine 2*2 Matrix für Kohäsion und Kohärenz zeigt Beispiele aus Physik und Gesellschaft. Die Physik Beispiele zu Laser und Supraleitung verwende ich oft in Management 4.0 Trainings, um die ‚unglaubliche‘ Leistung von kohäsiven und kohärenten Systemen zu verdeutlichen: Mit einem Laser können wir sehr große Energie auf kleinstem Raum bündeln, also zum Beispiel Stahlplatten durchschneiden. Die Supraleitung dient dazu, elektrische Ströme widerstandlos zu erzeugen. – In beiden Fällen muss man eine gewisse Energie in das System eingeben, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Ich erläutere kurz was bei der Supraleitung geschieht: Spezielle Materialien werden auf sehr tiefe Temperaturen abgekühlt.- Um dies zu erreichen, benötigt man eine gewisse Energie. Die Gitteratome der Materialien zeigen bei sehr tiefen Temperaturen nur noch sogenannte Ruheschwingungen, man spricht von virtuellen Quanten, den Phononen. Zwei Elektronen treten über die Phononen in Wechselwirkung, sie bilden also eine Kohäsion aus. Liegt diese Kohäsion vor, ist die Voraussetzung geschaffen, dass sich ein (bosonisches) Elektronenpaar, das sogenannte Cooper-Paar, in Kohärenz ausbildet. In dem alle Cooper-Paare in einen gemeinsamen kohärenten Zustand übergehen, senkt sich die Energie noch weiter ab. – Es entsteht Supraleitung: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. – Dies ist wahrscheinlich das beste physikalische Beispiel für Kohäsion und Kohärenz.

Wie man aus Abbildung 1 entnehmen kann, tritt Kohäsion sowohl in makroskopischen Systemen (Festkörper) als auch in Quantensystemen (Supraleiter) auf. Kohärenz, wie wir sie gleich skizzieren, ist ein typischer Quanteneffekt: Die Wellen der Quanten wechselwirken miteinander. Ich benutze diesen Effekt der Wellenmechanik, um interfrierende Wechselwirkung der Entscheidungsfindung im Menschen (Quantum Cognition) und in der Kommunikation zwischen Menschen zu beschreiben. – Es ist (bisher?) lediglich ein Modell, das psychische und soziale Effekte hilft mathematisch zu erfassen. – Unter dieser Einschränkung stehen die Ergebnisse dieser Blog-Reihe!

Ich habe überprüft, inwieweit die Zuordnung der Basiszustände zu den Generatoren sowie die Zuordnung der Basiszustände zu den Werte-Farben und die Zuordnung der Parameterfunktionen zu den Generatoren einen Einfluss auf die bisherigen und nachfolgenden Ergebnisse haben:

Im QSD-Modell wird die gesellschaftliche Dynamik durch eine Zuordnung von Spiral Dynamics Farben zu quantenmechanischen Basiszuständen beschrieben. Diese Basiszustände sind nicht frei wählbar, sondern stehen in einem festen Zusammenhang mit den SU(3)-Generatoren, die das soziale Eichpotential aufspannen. Mathematisch gilt: Jede unitäre Permutation der Basis wäre erlaubt, weil sich die Generatoren konsistent transformieren lassen. Inhaltlich jedoch zeigt ein Permutationstest, dass nicht alle Zuordnungen von Farben zu Basiszuständen gleichwertig sind.

Die Referenzzuordnung der Zustände zu Blau, Orange und Grün repoduziert die Daten des Deutschland-Modells 2000 bis 2025 über die Zeit am konsistentesten. Andere Permutationen sind zwar formal korrekt, führen aber u.a. zu abweichenden Phasen- und Kohärenzverläufen, die mit den empirischen Entwicklungen in Deutschland von 2000 bis 2025 weniger gut in Einklang stehen.

Die Wahl der Zuordnungen entsteht also nicht durch eine willkürliche Setzung, sondern spiegelt eine Konsistenz zwischen mathematischer Struktur (Basis und Generatoren) und sozialer Interpretation (Farbwerte und Parameterfunktionen) wider. Sie liefert damit zugleich eine Validierung des Modells.

Die nachfolgende Formel zeigt die allgemeinste Form einer Superposition für den Werte-Zustand eines Menschen in dem vereinfachten QSD-Modell, bestehend aus den Ebenen Blau (b), Orange (o) und Grün (g). Die Argumente in den e-Funktionen sind die Phasen der Wellenfunktionen: Vergegenwärtigt man sich, dass die e-Funktion mit komplexem Argument auch mittels cos- und sin-Funktion dargestellt werden kann, so sieht man, dass über diese Wellen-Wechselwirkungen (u.a. Superpositionen und Interferenzen) entstehen:

![]()

Ѳ bezeichnet die Phasen, ist reel und hängt von der Zeit t und dem Ortsvektor r ab.

Jeder der Agenten mit einem der Anfangs-Werte Blau, Orange und Grün wird auf seinem Weg im Kulturpotential durch solch eine Gleichung beschrieben: Am Anfang der Simulation der vorherigen Blog-Beiträge haben die Agenten nur eine Ausrichtung in den Werten, sie sind Blau oder Orange oder Grün. Während sie sich durch das Kulturpotential bewegen, geht ihre Werte-Zusammensetzung jeweils in eine Werte-Superposition über.

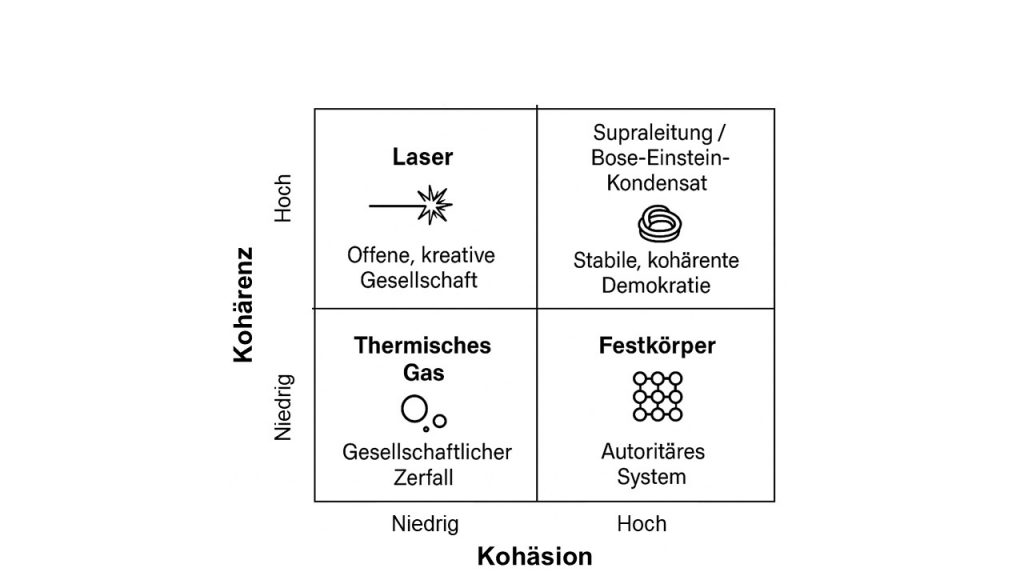

Abbildung 2 zeigt die Phasenentwicklung der Agenten und die Agenten-eigene Kohärenz gemäß dem Deutschland-Modell 2000-2025 des vorherigen Blog-Beitrags.

Abbildung 2: Die Abbildung zeigt jeweils die Entwicklung der drei Phasen der drei Agenten A (Blau), B (Orange) und C (Grün) sowie die daraus abgeleitete Agenten-eigene Kohärenz im Zeitraum 2000 bis 2025. In den Phasenverläufen wird deutlich, dass sich die Agenten unterschiedlich stark von ihrer ursprünglichen Basis entfernen: Während bei Agent A die Komponenten zunehmend auseinanderlaufen und damit eine wachsende interne Spannung andeuten, zeigen die Phasen von Agent B eine Polarisierung zwischen Blau sowie Orange und Grün, die auf eine innere Spaltung des Werteprofils hindeutet. Agent C hingegen bleibt phasenmäßig elastischer und oszilliert ohne eine klare Drift, was auf eine höhere Anpassungsfähigkeit im Werte- und Bedürfnisraum schließen lässt. Im Kontext der QSD bedeutet dies, dass A und B auf stabile, aber polarisierte Erzählrichtungen zusteuern, während C eher eine vermittelnde Rolle einnimmt bzw. einnehmen kann.

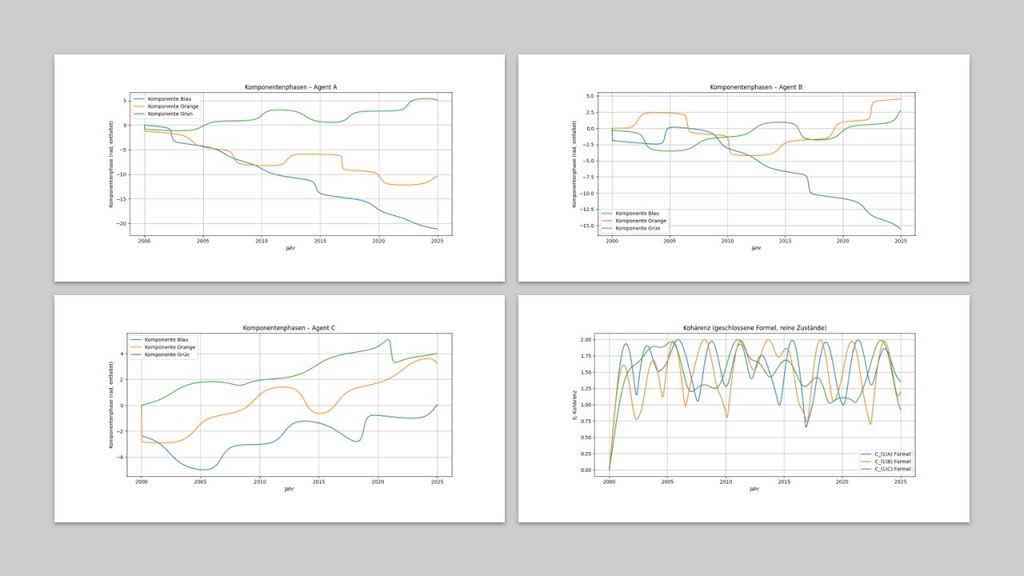

Abbildung 3 zeigt Kohärenz und Kohäsion für das 3 Agenten System:

Abbildung 3: Diese Abbildung zeigt die Entwicklung von Kohärenz (oben) und Kohäsion (unten) im Deutschlandmodell 2000–2025. – Wir betrachten die drei Agenten Blau, Orange und Grün als Werte-Populationen mit einer 50%:30%:20% Verteilung.

Kohäsion bedeutet, dass Menschen ähnliche Themen bewegen, auch wenn sie unterschiedliche Narrative dazu haben. Kohärenz heißt, dass diese Themen in einer gemeinsamen Welle getragen werden, also in Resonanz geraten – sie teilen die gleichen Narrative.

Das Modell zeigt, dass die Gesamt-Kohärenz zwar zeitweise hohe Werte erreicht, jedoch bei zentralen Krisen – etwa Agenda 2010 (2004), Eurokrise (2012), Fluchtmigration (2016) und Energiekrise/Ukrainekrieg (2023) – tiefe Einbrüche erfährt. Die quantenmechanisch berechnete Kohäsion bleibt bei nahezu null, während die klassische Kohäsion (Bhattacharyya und Cosine) beständig belegt, dass es thematische Überschneidungen gibt.

Im Zusammenspiel ergibt sich: Wirtschaft, soziale Fragen oder Klima betreffen zwar alle, verlaufen aber in getrennten Erzählungen ohne dauerhaftes kollektives Narrativ. Ereignisse erzeugen kurzfristige Resonanz oder Brüche, doch keine stabile gemeinsame Phase. Deutschland zeigt somit thematische Kohäsion, aber keine narrative Kohärenz – also eine fragile Stabilität, die anfällig für Fragmentierung ist.

Ich beantworte also die zweite Frage, ob man soziale Resonanz zwischen Menschen mittels der Wellenmechanik der Quantenmechanik beschreiben kann, mit ja: Alle bisherigen QSD-Interpretationen sind konsistent und stimmen gut mit der Kultur-Realität in Deutschland überein.

Anhang

QSD Formeln und Erläuterung

Die nachfolgende Gleichung zeigt die QSD-Wellenfunktion in der allgemeinsten Form als Superpostion der Werte Blau, Orange und Grün. Jeder Agent wird durch solch eine Wellenfunktion beschrieben. Das Argument in der e-Funktion wird als Phase bezeichnet und ist für die Welleneigenschaften der Funktion verantwortlich: Eine imaginäre e-Funktion kann mittels cos- und sin-Funktion beschrieben werden, was den Wellencharakter sofort verständlich macht. Am Anfang der Simulation zeigen die Agenten jeweils ein ‚reines‘ Werteprofil, also nur jeweils Blau, Orange oder Grün:

![]()

Falls ein Mehr-Quantensystem, oder im Falle der QSD, ein Mehr-Agenten System vorliegt, beschreibt man dieses sehr oft mittels eines Dichte-Operators bzw. einer Dichte-Matrix. Dass es sich bei dem Dichte-Operator um eine Matrix handelt, kann man sehr schnell sehen, wenn man die rechte Seite der nachfolgenden Gleichung als Vektorprodukt eines Vektors mit seinem transponierten Vektor interpretiert:

![]()

Man kann die Dichte-Matrix in einen Diagonalteil und einen Nicht-Diagonal-Teil zerlegen. Die Elemente des Nicht-Diagonal-Teils sind für die Kohärenz eines Quantensystems verantwortlich. Sind alle Nicht-Diagonal-Elemente null, geht das System in ein klassisches System über. – Es kollabiert. – Die nachfolgenden Gleichungen zeigen die Diagonal-Elemente und die Nicht-Diagonal-Elemente:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Agenten-eigene Kohärenz

Ich beschreibe die zeitabhängige Agenten-eigene Kohärenz über die sogenannte C-Kohärenz. Diese misst die Stärke der Superposition über die Nicht-Diagonal-Elemente der Dichtematrix

![]()

Mean-Field Ansatz für die kollektive Kohärenz

Im Rahmen des QSD-Modells habe ich einen Mean-Field-Ansatz für die kollektive Kohärenz einer Agenten-Mischung eingeführt. Mit der Agenten-Mischung lassen sich Werte-Populationsmischungen einer Gesellschaft analysieren. Für Deutschland habe ich angenommen, dass 50% der Bevölkerung ein dominantes blaues Mem haben, 30% ein dominates orangenes und 20% ein dominates grünes Mem.

Zunächst definieren wir den kollektiven Zeiger als gewichtete Summe der Agentenzustände :

![]()

Die Norm dieses Zeigers liefert den Ausrichtungsparameter :

![]()

-

: die Agentenzustände heben sich gegenseitig auf → keine kollektive Ausrichtung.

-

: perfekte Ausrichtung → maximale Kohärenz.

Auf Basis von konstruieren wir die Mean-Field QSD-Dichte-Matrix:

![]()

wobei die klassische Durchschnittsverteilung über die Agenten bezeichnet.

Die Kohärenz wird mit dem C -Maß über die Nicht-Diagonal-Elemente von berechnet:

![]()

Für die Mean-Field-Formel kann dies kompakt in Abhängigkeit von geschrieben werden:

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*}C_{\ell_1}(t) = R(t)^2 \left[ \left(\sum_{i=1}^3 |\hat{\mu}_i(t)| \right)^2 - 1 \right].\end{equation*}](https://agilemanagement40.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c8886a9edcc5cc3fe04e67abeab1fb49_l3.png)

Damit ergibt sich eine natürliche Schranke für die Kohärenz:

![]()

wobei das Maximum genau dann erreicht wird, wenn alle drei Komponenten von gleiche Beträge besitzen, also

![]()

Quanten-Kohäsion (Overlap)

Dieses Maß berechnet die Überlappung zweier Zustände im Hilbert-Raum. Es ist sensitiv für Phasenbeziehungen und nimmt Werte im Bereich [0,1] an, wobei 1 volle Überdeckung (identische Zustände) bedeutet.

Im QSD-Kontext zeigt ein hoher Wert, dass Menschen nicht nur ähnliche Themen haben, sondern diese auch in gemeinsamer Phase und Resonanz bewegen – also ein Narrativ-Kollektiv bilden.

![]()

Bhattacharyya-Kohäsion

Dieses Maß berechnet die Ähnlichkeit zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen, indem es deren geometrisches Mittel bildet. Es liegt im Bereich [0,1] wobei 1 für identische Verteilungen steht. Hierbei sind p_i und q_i die klassischen Wahrscheinlichkeiten, dass die Agenten in den Basis-Zuständen i (z. B. Blau, Orange, Grün) gemessen werden.

Im QSD-Kontext bedeutet ein hoher Wert: Menschen bewegen ähnliche Themen mit vergleichbarer Stärke, auch wenn ihre Narrative unterschiedlich sein können.

![]()

![]()

Kosinus-Kohäsion

Dieses Maß betrachtet die Verteilungen als Vektoren und misst den Winkel zwischen ihnen. Werte nahe 1 bedeuten eine sehr ähnliche Richtung (also ähnliche Verteilungen), Werte nahe 0 zeigen starke Unterschiede. Auch hier sind p_i und q_i die klassischen Wahrscheinlichkeiten für den jeweiligen Basiszustand i.

Im QSD-Kontext beschreibt dieses Maß, ob verschiedene Gruppen ihre Themen in vergleichbarer Gewichtung anordnen – ob also die „Richtung der Aufmerksamkeit“ ähnlich ist, auch wenn die absolute Stärke variiert.