Kurzfassung: Im sechsten Teil der QSD Blog-Reihe wird der QSD-Demokratieindex für die Länder Deutschland, USA, Ungarn und Ukraine erstellt. Der QSD-Demokratieindex spiegelt für alle vier Länder besondere Ereignisse wie die Flüchtlingskrise, die Pandemie, die Energiekrise oder den Sturm auf das Kapitol oder die russische Invasion in die Ukraine wider. Auch Regierungsabschnitte wie die Merkel-Regierungszeit, die erste Trump-Ära oder die Orbán-Regierungszeiten werden zutreffend angezeigt. Die Ergebnisse stützen die Hypothese, dass der QSD-Demokratieindex Veränderungen im Kultur-Dynamikfeld früh sichtbar macht und sich damit als Frühindikator für Demokratie-Veränderungen empfiehlt.

AI Assistenz: Für die Erstellung dieses Blog-Beitrages habe ich ausschließlich ChatGPT 5.0-5.2 benutzt. Die Übergangszeit von der Version 5.0 zur Version 5.2 war wieder von vielen ChatGPT-Handicaps begleitet (u.a. Programmierfehler, eigenmächtige Modellierung, Vergessen des erarbeitenden Kontextes). Die letzten Aktivitäten wurden wieder mit einer weitgehend hohen Qualität und Quantität durchgeführt.

Ziel dieses sechsten Teils der Quantum Spiral Dynamics Blog-Reihe ist es, aus den von Experten ermittelten V-Dem Demokratie-Rohdaten [1] der Länder Deutschland, USA, Ungarn und Ukraine für die Jahre 1990 bis 2024 den Demokratieindex dieser Länder zu berechnen und in Relation zu politischen Entwicklungen zu setzen.

Die politische Neurowissenschaftlerin Leor Zmigrod beschreibt in ihrem Buch ‚The Ideological Brain‘ wie „This new science of ideology seeks to chart how ideological convictions emerge from biology.“ [2].

Die Ergebnisse der politischen Neurowissenschaften lassen sich recht gut mit folgenden Aussagen aus ihrem Buch erfassen:

„Cognitive rigidity translates into ideological rigidity. ……The more cognitively rigid people were, the more ideologically rigid they were.“

„Totalizing ideologies shape the brain as a whole, not simply the brain when it is confronted with political propositions or debates. Science is beginning to reveal that the profound reverberations of ideologies can be observed in the brain even when we are not engaging with politics at all.“

„A brain engaged in a habit looks different from a brain acting in pursuit of a goal. When a habit inhabits the brain, the neural circuitry governing our behaviour shifts away from the deliberative organs behind our foreheads in the prefrontal cortex and towards deeper and older structures in the brain, in the striatum that sits in the middle of the skull, at the centre of us. The pattern of neurons firing in response to a practised habit is different from the pattern of neuronal activity when we are making a deliberate goal-oriented action.“

„Studying hundreds of British participants surveyed after the referendum, I found that individuals’ cognitive rigidity predicted their nationalistic beliefs in the context of Brexit, such that more cognitively rigid individuals were more likely to vote to leave the EU. Cognitively rigid participants were more likely to agree with statements such as ‘a citizen of the world is a citizen of nowhere’.“

„The link between personality and politics depends on circumstance. A personality marked by a need for structure and routine tends to lead people towards right-wing traditions in the United States and Europe. Yet the same trait can render left-wing collectivist ideologies more alluring in places where authoritarian left-wing regimes once flourished, such as in former Soviet republics or Latin American countries.“

„I discovered that the most rigid individuals possess specific genes that affect how dopamine is distributed throughout the brain. In the largest study to date, looking at thousands of British participants, I found that the individuals who are most cognitively rigid have a genetic predisposition that concentrates less dopamine in their prefrontal cortex, the decision-making centre of the brain, and more dopamine in their striatum, the midbrain structure that controls our rapid instincts. This is significant. If our psychological rigidities are grounded in biological vulnerabilities such as how our brains produce dopamine, it becomes possible to trace the pathways between our biology and our ideologies.“

„I was curious to explore how individuals’ religious affiliation, religious upbringing, and levels of practice, prayer, and engagement were related to their cognitive flexibility. In a study of over 700 people, I found that cognitive flexibility was linked to religious disbelief. The effects were large and consistent across different tests of both reactive and generative flexibility – that is, in tasks that entailed adapting to changing situations and in tasks that called for spontaneous invention. As with other ideologies, strong religious conviction was related to greater cognitive rigidity.“

Diese Zitate fasse ich in zwei Haupt-Aussagen zusammen:

-

Die ideologische Ausrichtung unserer individuellen Gedankenwelt liegt in einer Disposition unseres Gehirns – bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.

-

Das Umfeld, also das soziale System, hemmt oder regt diese Disposition an.

Leor Zmigrod betont in ihrem Buch, dass wir keineswegs zur Ideologie verdammt sind, sie sagt aber auch, dass ein Mensch, der eine ideologische Disposition zeigt und längere Zeit in einem dogmatischen, autokratischen, faschistischem oder fanatischem Umfeld sozialisiert wurde, hat kaum noch die Chance aus dieser mentalen Abwärtsspirale auszusteigen.

Die Aufgabe demokratischer Systeme ist es deshalb, ein Umfeld zur Verfügung zu stellen, das ideologische Dispositionen hemmt. Denn ideologische, soziale Systeme führen ganz unweigerlich aufgrund unserer individuellen ideologischen Disposition zu Gewalt, Unfreiheit, Unterdrückung und Ungleichheit. Ich verweise auch auf [3, 4, 5, 6].

Die frühzeitige Kenntnis zu Entwicklungen unserer Demokratien ist deshalb von existentieller Bedeutung. – Mit den nachfolgenden Analysen zu Deutschland, USA, Ungarn und Ukraine zeige ich, dass Quantum Spiral Dynamics als ‚Frühwarnsystem für den demokratischen Verfall‘ geeignet ist.

Zur Einordnung des aktuellen QSD-Modells ein kurzer Rückblick auf die beiden bisherigen Demokratie-Autokratie Modelle:

-

Im Blog ‚Von der gesellschaftlichen Kernschmelze – Eine Demokratie-Autokratie Analyse der Länder USA, Deutschland, Ungarn und Ukraine oder vom ‚Dies markiert den Beginn einer neuen Ära empirisch fundierter, bewusstseins-integrierter Demokratieforschung! 🌟‘ vom Juni 2025 habe ich ein klassisches, recht umfangreiches Differentialgleichungssystem (ODE) auf der Basis der V-Dem Daten für die Untersuchung des Übergangs Demokratie-Autokratie vorgestellt. Mittelwerte der V-Dem Daten wurden verwendet, um die Parameter des ODE Systems zu kalibrieren. Damit war es möglich, Demokratie-Autokratie Phasenübergänge abzubilden. Berechnungen für den vorliegenden Blog-Beitrag zeigen, dass der mit dem ODE-System ermittelte Demokratieindex im wesentlichen den V-Dem Daten v2x_libdem folgt. Im Kontext der V-Dem Daten werden die v2x_libdem Daten (Liberal Democracy Index) als ‚einfacher‘ Demokratieindex verwendet. Es lassen sich also mit dem ODE-System bezüglich des Demokratieindex keine über den v2x_libdem Index hinaus erhaltene Erkenntnisse gewinnen. Für alle in diesem Blog verwendeten V-Dem Daten verweise ich auf den Anhang.

-

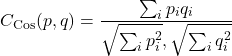

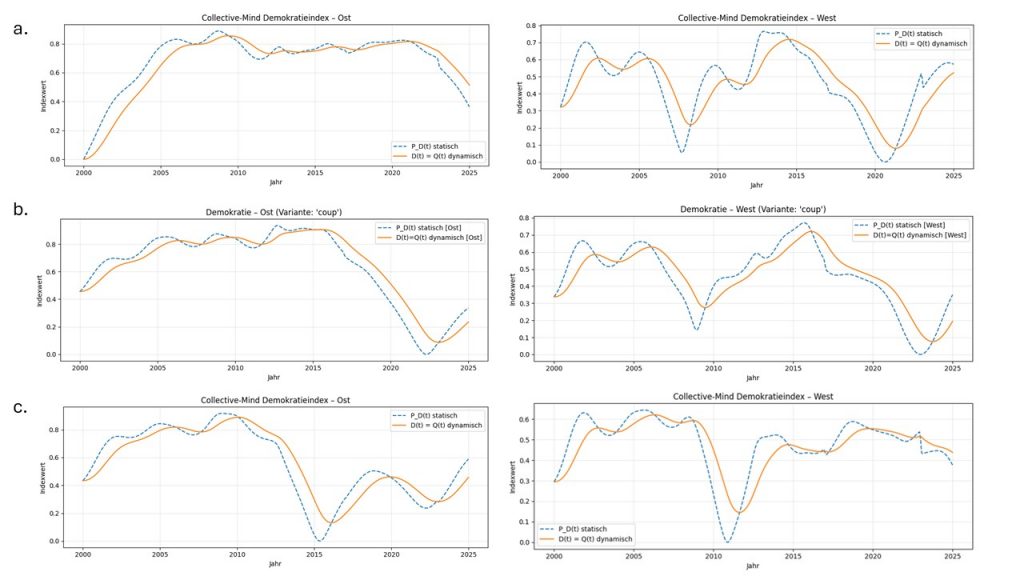

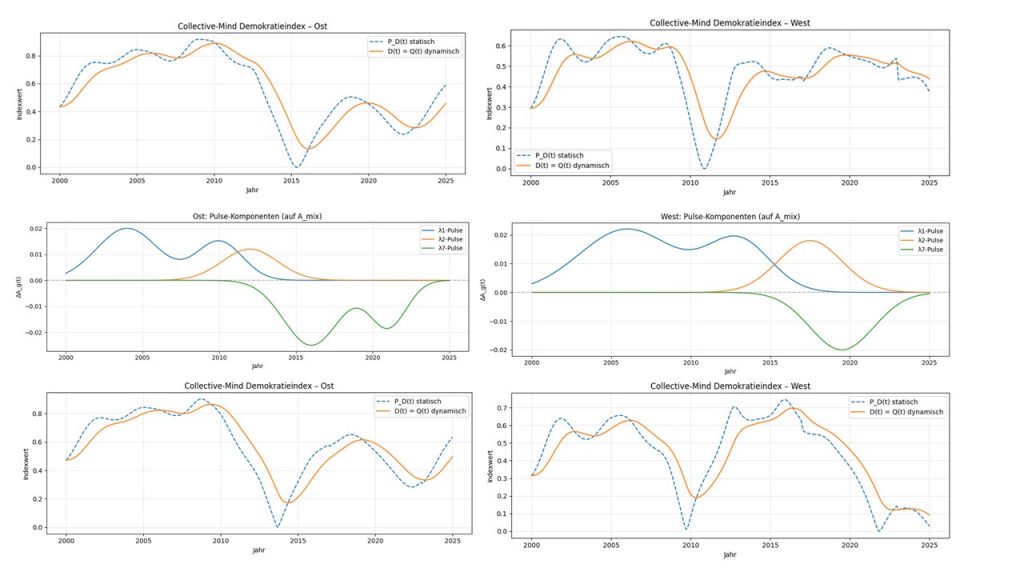

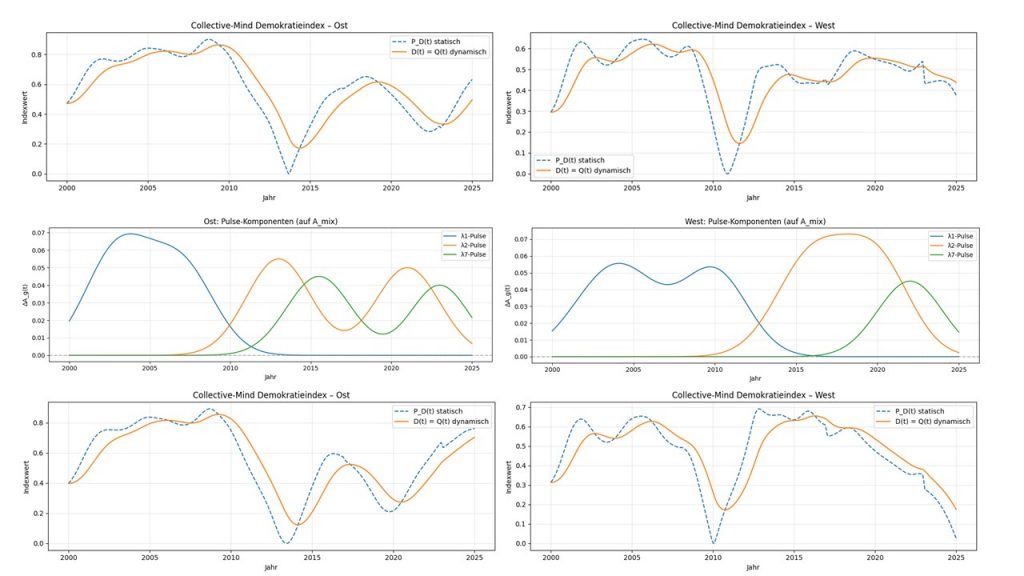

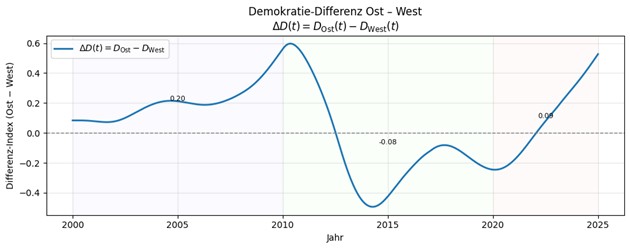

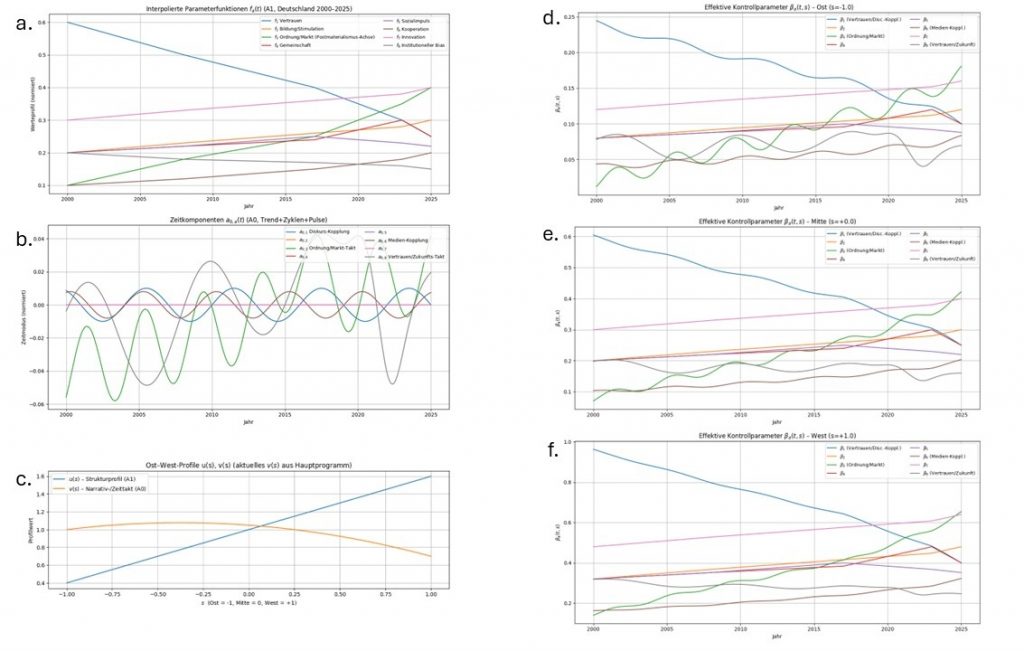

Im Blog ‚Quantum Spiral Dynamics V: ‚Es gibt nur eine Welt!‘ – Transformation, das was (nicht) funktioniert, individuell und strukturell: Eine Ost-West-Deutschland Analyse’ vom November 2025 habe ich mittels des Deutschlandmodell 2000-2025 den QSD-Demokratieindex für Ost- und West-Deutschland ermittelt. Die Parameterfunktionen des SU(3) Kulturpotentials wurden aus verschiedenen Quellen zu Werteentwicklungen in Deutschland zusammengestellt. In diesem Fall gibt es also keine einheitliche stringente Datenbasis. Ein Vergleich mit den nachfolgenden neuen Berechnungen zeigt, dass der Deutschlandindex des Deutschlandmodell 2000-2025 etwas niedriger ist als die neuen Berechnungen und diesen in etwa folgt. Im Rahmen des Deutschlandmodell 2000-2025 habe ich einen Demokratieindex entwickelt, den ich auch für die neuen Berechnungen verwende.

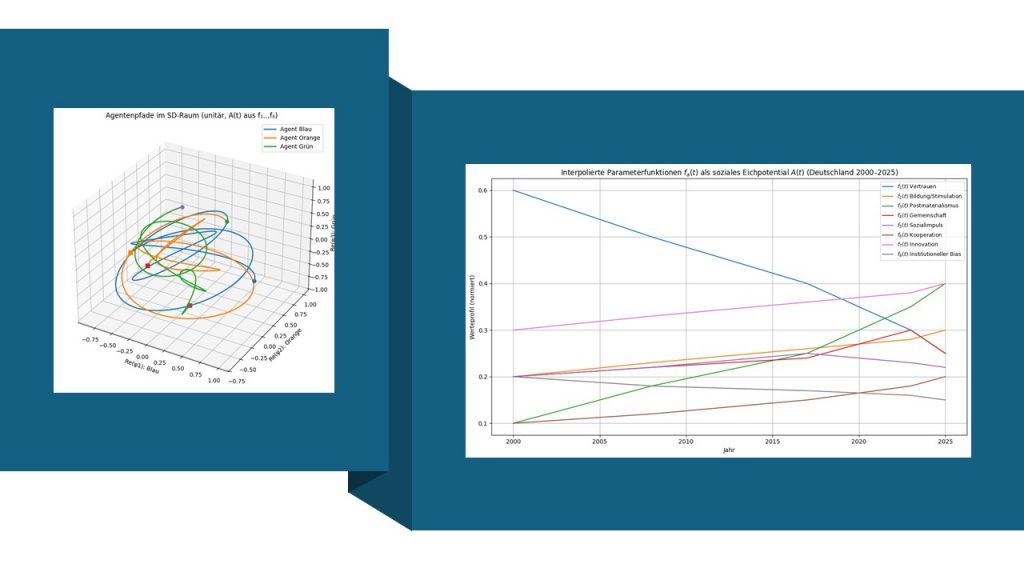

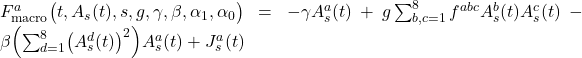

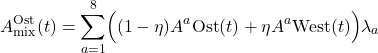

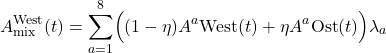

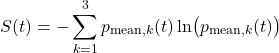

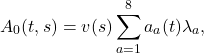

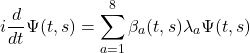

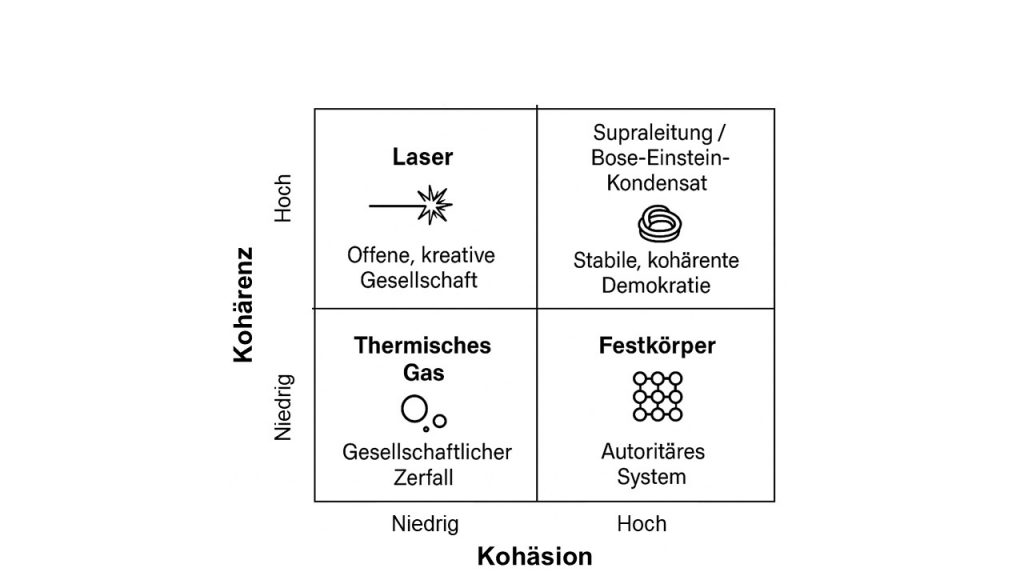

Nun zum neuen QSD-Modell und den erhaltenen Demokratieindizes: Das neue QSD-Modell unterscheidet sich von dem bisherigen lediglich durch die Konstruktion der Potential-Parameterfunktionen. Ein Set von V-Dem Daten (man siehe den Anhang) wurde verwendet, um die Parameterfunktionen zu erstellen: Hierbei wurden die V-Dem Daten für die nachfolgenden Berechnungen lediglich geeignet angepasst, d.h. im wesentlichen geglättet. Anschließend wurden die so angepassten V-Dem Daten den 8 Generatoren der SU(3) zugeordnet. Für die Erstellung der A0 Parameterfunktionen wurden teilweise direkt V-Dem Daten verwendet und teilweise wurden die Änderungen der A1 V-Dem Daten in Schwingungsdaten umgesetzt (man siehe den Anhang).

Die Formeln des QSD-Demokratieindex sind die im vorherigen Blog-Artikel verwendeten!

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse für Deutschland und USA, Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für Ungarn und Ukraine:

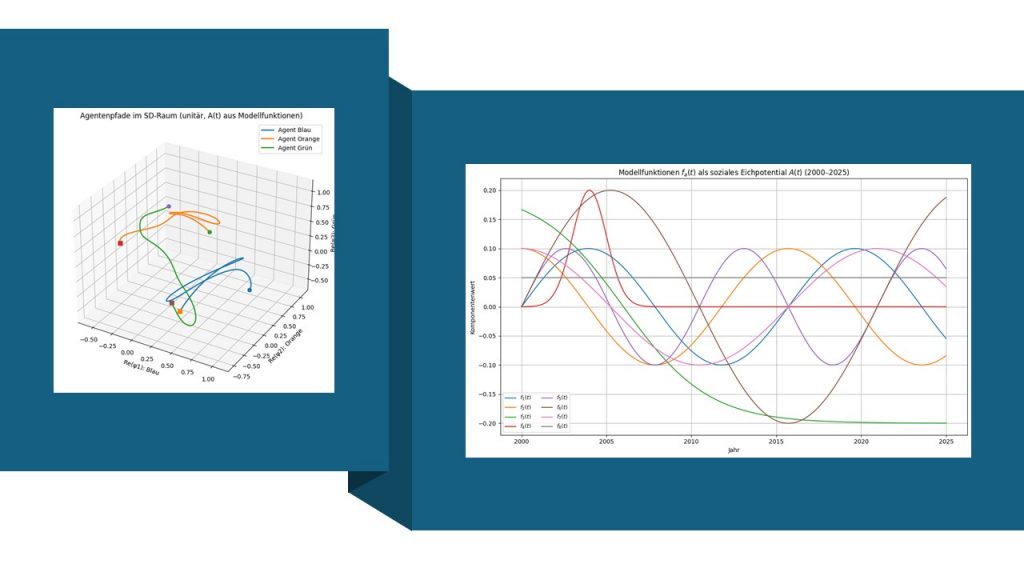

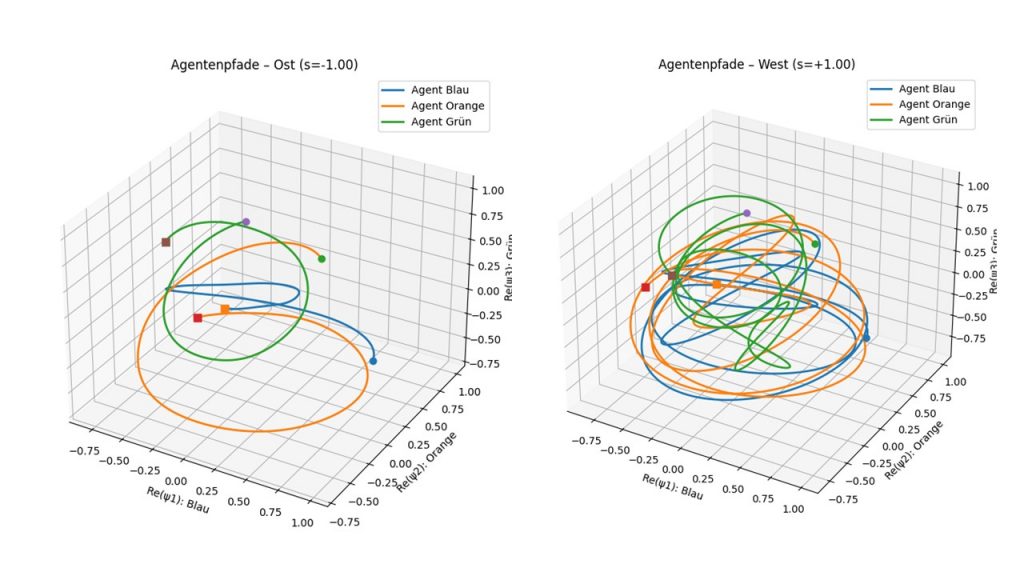

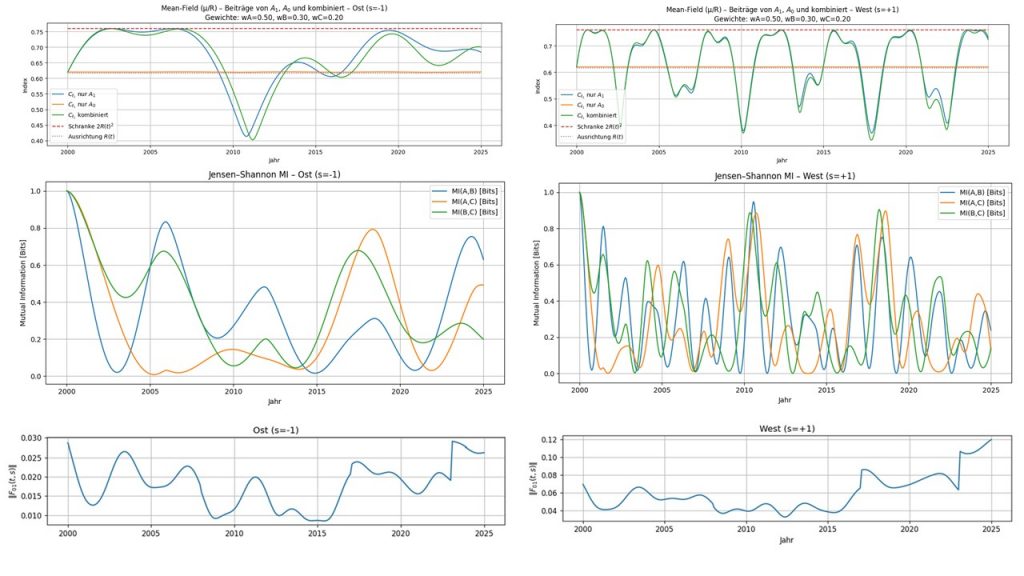

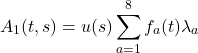

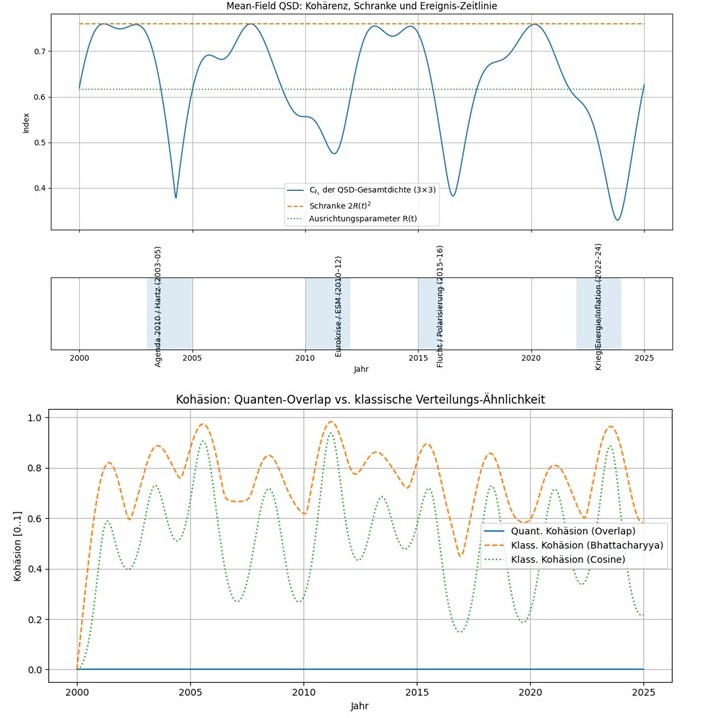

Abbildung 1: Diese Abbildung zeigt den Demokratieindex für Deutschland und USA im Zeitraum 1990-2024. Zusätzlich zum QSD-Demokratieindex wird als Referenz-Demokratieindex v2x_libdem verwendet. Auffallend ist, dass der v2x_libdem Index in beiden Fällen deutlich oberhalb des QSD-Index verläuft und deutlich weniger Kontur zeigt. In den Plots sind zur Orientierung die jeweiligen Regierungszeiten und besondere (landesspezifische) Ereignisse eingetragen. Der QSD-Index zeigt in beiden Fällen einen Abfall; für Deutschland sogar einen deutlichen Abfall. Berücksichtigt man für Deutschland zum Beispiel die Bedeutung der Flüchtlingskrise oder der Pandemie, so ist der geringe Einbruch im Falle der v2x_libdem Daten für Deutschland sehr unverständlich. Ein ähnliche Aussage lässt sich für die erste Trump-Amtszeit und den Sturm auf das Kapitol feststellen, obwohl der v2x_libdem Index hier um 0.1 fällt. Mir drängt sich die Vermutung auf, dass die v2x_libdem Daten einen nicht geringen positiven Bias für westliche Demokratien enthalten. – Auch wenn ich berücksichtige, dass die v2x_libdem Daten nur einen Datensatz darstellen und in die Berechnung der QSD-Kulturpotentiale 16 V-Dem Datensätze eingehen. Die V-Dem Daten sind außerdem lediglich Zustandsbeschreibungen an Hand von bestimmten Kriterien. Sie bilden also keine Dynamik ab. Ganz anders der QSD-Index: Der QSD-Index ist proportional zu Kohärenz, Kohäsion und Vielfalt und fällt mit der kulturellen Spannung. Er wird als dynamische Größe aus der Pfad-Bewegung der drei Werte-Populationen Blau, Orange und Grün in dem QSD-Kulturpotential ermittelt.

Abbildung 2: Diese Abbildung zeigt den Demokratieindex für Ungarn und Ukraine im Zeitraum 1990-2024. Zusätzlich zum QSD-Demokratieindex wird v2x_libdem als Referenz-Demokratieindex verwendet. Auffallend ist hier, dass Ungarn einen fast phasenübergangs-ähnlichen Abfall im v2x_libdem- und QSD-Index zeigt. Dies entspricht den Ergebnissen der vorherigen, klassischen ODE Berechnungen. Auffallend ist auch, dass der v2x-libdem Index für die Ukraine, im Gegensatz zu den anderen drei Fällen, unterhalb des QSD-Index liegt. – Für die Ukraine zeigen die beiden Demokratieindizes – im Mittel, und etwas versetzt – einen sehr ähnlichen Verlauf. Dies bestärkt mich in meiner Vermutung zum Bias in den v2x_libdem Daten bezüglich westlicher Demokratien. Auffallend ist auch, dass der QSD-Index schon während der ersten Orbán-Amtszeit einen großen Einbruch zeigt; der v2x_libdem jedoch keinerlei Veränderung aufweist. Der Verfall der ungarischen Demokratie setzt nach dem QSD-Modell schon deutlich vor der zweiten Orbán-Amtszeit ein. Der ungarische QSD-Index steigt kurzzeitig mit der russischen Intervention in die Ukraine wieder deutlich an.

Auf der Basis der sechs QSD-Blog-Beiträge stelle ich zusammenfassend fest:

QSD Kulturpotentiale beschreiben soziale Systeme erstaunlich gut. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die hier modellierten Kultur-Aspekte einer SU(3) Lie-Algebra folgen. Die Parameterfunktionen zur SU(3) Lie-Algebra werden mit den 16 empirischen V-Dem Datensätzen befüllt und ergeben ein valides SU(3) Kulturpotential.

Individuelles Verhalten lässt sich im SU(3) Kulturpotential sehr gut durch die Agenten-(Populationen) Blau, Orange und Grün beschreiben. Diese Beschreibung basiert auf der Modellierungen von Werte-Persönlichkeiten im Hilbert-Raum. Die Agenten (-Wellenfunktionen) bewegen sich im SU(3) Kulturpotential bzw. werden durch das SU(3) Kulturpotential realitätsnah transformiert.

Die Mathematik der Quantenmechanik bildet damit auf sozialer wie individueller Ebene realitätsnahe Ergebnisse aus!

Dies heißt jedoch nicht, dass soziale und psychischen Systeme physikalische Quantensysteme sind.

Jedoch stellt sich die Frage nach dem Wesen sozialer und psychischer Systeme: Gib es grundlegende Formen des Seins, die durch eine einheitliche Mathematik beschrieben werden und in physikalischen, biologischen, psychischen und sozialen Systemen vorliegen?!

Anhang: V-Dem Daten-Kürzel und SU(3) Potentialkomponenten

V-Dem Kürzel und sprechende Bezeichnungen

-

v2x_libdem – Liberal Democracy Index (individuelle Rechte und Schutz von Minderheiten)

-

v2x_rule – Rule of Law Index (Rechtsstaatlichkeit)

-

v2x_freexp – Freedom of Expression and Alternative Sources of Information Index (Meinungsfreiheit)

-

v2x_egaldem – Egalitarian Democracy Index (Egalitäre Demokratie)

-

v2x_cspart – Civil Society Participation Index (Zivilgesellschaftliche Teilhabe)

-

v2x_frassoc – Freedom of Association Index (Vereinigungsfreiheit)

-

v2xme_altinf – Alternative Sources of Information (Alternative Informationsquellen / Medienpluralität)

-

v2xcl_rol – Equality Before the Law and Individual Liberty (Gleichheit vor dem Gesetz)

-

v2x_polyarchy – Electoral (Polyarchy) Democracy Index (Wahl-/Polyarchiedemokratie)

-

v2x_delibdem – Deliberative Democracy Index (Deliberative Demokratie)

-

v2x_corr – Political Corruption Index (Korruption; höher = mehr Korruption)

-

v2pe_exlpol – Political Exclusion (Politische Exklusion; höher = mehr Exklusion)

-

v2cacamps – Party/Campaign Polarization (Kampagnen-/Parteien-Polarisierung)

A1 Potentialkomponenten (Struktur-/Wertefunktionen)

|

Gen |

V-Dem-Daten |

Erklärung |

Mem-Passung |

|

λ₁ Vertrauen/ |

v2x_rule (Rule of Law) |

Rechtsstaat schafft Erwartungssicherheit, Vertragstreue, Zukunftsvertrauen. |

Off-diagonal-Paar λ₁, λ2 (Blau↔Orange): Höheres A1¹ erhöht tragfähige Transfers zwischen Blau/Orange (Planbarkeit). Meme: Blau↑ (Ordnung), Orange↑ (vertragsbasierte Märkte), Grün mittel. |

|

λ₂ Bildung/ |

v2x_freexp (Meinungsfreiheit) |

Offener Diskurs ermöglicht Lernen, Kritik, Wissenschaft. |

Off-diagonal Paar λ2 , λ₁, (Blau↔Orange): A1² begünstigt wissens-/leistungs-getriebene Blau↔Orange-Transfers. Meme: Orange↑ (Wissenschaft/Innovation), Grün↑ (Pluralität), Blau ambivalent. |

|

λ₃ Ordnung/Markt |

v2x_egaldem (Egalität) |

Faire Chancen stabilisieren Ordnung, reduzieren Profit ohne Arbeit. |

Diagonal (Detuning): A1³ stellt Blau vs. Orange energetisch ein (Grün neutral), bestimmt, ob Blau↔Orange-Transfers resonant sind. Meme: Blau mittel, Orange hoch, Grün sehr hoch (Fairness). |

|

λ₄ Gemeinschaft |

v2x_cspart (Zivilgesellschaft) |

Vereine/NGOs bauen Normen & Bindungen auf. |

Off-diagonal-Paar λ₄, λ₅ (Blau↔Grün): A1⁴ fördert soziale Kopplung Blau↔Grün (Gemeinschaftsaufbau). Meme: Grün sehr hoch, Blau/Orange mittel. |

|

λ₅ Sozialimpuls |

v2x_frassoc (Vereinigungsfreiheit) falls v2x_frassoc nicht im Datensatz, dann: v2x_cspart |

Organisationsfreiheit ist Hebel kollektiver Handlungsfähigkeit. |

Off-diagonal-Paar λ5, λ4 (Blau↔Grün): A1⁵ erhöht Impulskraft gemeinschaftlicher Transfers. Meme: Grün sehr hoch; Orange hoch (Verbände/Unternehmertum); Blau mittel/ambivalent. |

|

λ₆ Kooperation |

1 − v2x_corr (wenig Korruption) |

Niedrige Korruption senkt Transaktionskosten & Misstrauen. |

Off-diagonal-Paar λ₆, λ₇ (Orange↔Grün): A1⁶ erleichtert tragfähige Kooperation und Transfers O↔G. Meme: Blau sehr hoch (Integrität), Orange sehr hoch (Effizienz), Grün hoch (Fairness/Trust). |

|

λ₇ Innovation |

v2xme_altinf (Alternativ-Infos) |

Informationspluralität fördert Wissenszirkulation/ |

Off-diagonal-Paar λ7, λ6 (Orange↔Grün): A1⁷ treibt Innovations-getriebene O↔G-Transfers. Meme: Orange sehr hoch, Grün hoch, Blau gering/ambivalent. |

|

λ₈ Institutioneller Bias |

1 − v2xcl_rol (mangelnde Gleichheit vor dem Gesetz) |

Weniger Gleichheit ⇒ höherer Bias (Messrichtung). |

Diagonal (Bias): A1⁸ setzt strukturelle Asymmetrien (Bias) → verschiebt Resonanz zwischen (Blau+Orange) vs. Grün. Meme: Orange/Grün sehr negativ bei hohem Bias; Blau ambivalent je „Ordnungsidee“. |

A0 Potentialkomponenten (Zeitmodi/Modulatoren)

|

Gen |

V-Dem Daten |

Erklärung |

Mem-Passung |

|

λ₁ Vertrauen/Zukunft |

1 – v2cacamps (Polarisierung) |

Polarisierung unterminiert Vertrauensbildung; Level-Schwingung dämpft/entfesselt A1¹. |

Off-diagonal Paar λ₁, λ₂ (Blau↔Orange): Höheres Polarisierungs-Level (invertiert ⇒ A0¹↑ bei Entspannung) moduliert Transfers B↔O; bei starker Polarisierung fallen sie auseinander (R↓, KH↓). |

|

λ₂ Bildung/Stimulation |

v2x_freexp (Meinungs-freiheit) |

Änderungen (Δ) wirken wie Diskurs-„Atem“; modulieren Lern-/Stimulationstakte. |

Δ bedeutet Jahresänderung. Off-diag λ2, λ1: Δ-Impulse triggern zeitweise Blau↔Orange-Transfers (Wissensschübe). |

|

λ₃ Ordnung/Markt |

1-v2x_corr (Korruption) |

Korruptionswellen stören Ordnung/Markt (A1³). |

Diagonal (Resonanz-Verschiebung): Level-Korruption (invertiert) schwankt → verstimmt Blau↔Orange-Resonanz; Peaks dämpfen Migrationspfade in leistungsstarke Zustände (Orange). |

|

λ₄ Gemeinschaft |

v2x_cspart (Zivilgesellschaft) |

Mobilisierung/Remobilisierung erzeugt soziale Resonanzen. |

Off-diag λ₄/λ₅ (Blau↔Grün): Δ-Mobilisierung erzeugt zeitliche Kopplungs-Bursts B↔G (Community-Wellen). |

|

λ₅ Sozialimpuls |

1-v2pe_exlpol (Exklusion) |

Exklusions-Level dämpft soziale Energie/Impuls. |

Off-diag Paar λ5, λ6: hohes Exklusions-Level (invertiert) unterdrückt B↔G-Transfers; Entspannung (A0⁵↑) erlaubt Remobilisierung. |

|

λ₆ Kooperation |

v2x_rule (Rechtsstaat) |

Änderungen in Rechtsdurchsetzung setzen Kooperations-Schübe/-Einbrüche. |

Off-diag Paar λ₆, λ₇ (O↔G): Δ-Impulse schalten zeitweise effiziente Kooperation frei (Transfers O↔G resonant). |

|

λ₇ Innovation |

v2xme_altinf (Alternative-Infos) |

Info-Sprünge initiieren Wissens-/Kreativitätszyklen. |

Off-diag Paar λ7,λ6: Δ-Impulse erzeugt Innovations-Bursts → verstärkte O↔G-Transfers (Orange reagiert stark, Grün positiv). |

|

λ₈ Institutioneller Bias |

v2pe_exlpol (Exklusion) |

Langsamer Bias-Takt via Exklusions-Niveau. |

Diagonal (Bias): Level-Bias moduliert dauerhaft die Resonanz-Verschiebung zwischen (Blau+Orange) vs. Grün; hohe Exklusion verschiebt Energiebarrieren gegen grün-inklusives Pfadverhalten. |

[1] Zmigrod L (2025) The Ideological Brain: A Radical Science of Susceptible Minds (English Edition), Penguin, Kindle Ausgabe

[2] V-Dem (2025) Varities of Democracy, https://www.v-dem.net/

[3] ZDF (2025) Mitte-Studie 2025, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/mitte-studie-demokratie-rechtsextremismus-100.html

[4] Friedrich Ebert Stiftung (2025) Mitte-Studie 2025, https://www.fes.de/mitte-studie

[5] WDR (2025) Radikale Christen in Deutschland: Kreuzzug von rechts, https://www.ardmediathek.de/film/radikale-christen-in-deutschland-oder-doku/Y3JpZDovL3dkci5kZS9laW56ZWxzdHVlY2tlZnVlcmRva3VzL3BvY19pbXBvcnRfNDAwMzQwNTgxMA

[6] RBB (2025) Wie zerrissen ist Deutschland? – Der Streit um Werte, Meinung und Macht, www.ardmediathek.de/film/wie-zerrissen-ist-deutschland/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvd2llLXplcnJpc3Nlbi1pc3QtZGV1dHNjaGxhbmQ

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*}||F_{\mathrm{eff}}(t,s)||= \frac{||F_{01}(t,s)||}{\displaystyle \max_{t'\in[t_0,t_1]} ||F_{01}(t',s)|| + \varepsilon},\qquad \varepsilon>0\ \text{klein.}\end{equation*}](https://agilemanagement40.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d2526855e40d98a95bdc545e9d486c11_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*}C_{\ell_1}(t,s)=R(t,s)^2 \left[\left(\sum_{i=1}^{3}\lvert\hat{\mu}_i(t,s)\rvert\right)^{2}-1\right]\le 2 R(t,s)^2\end{equation*}](https://agilemanagement40.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5fb31f3e5d721b60d706a14a8907d2f4_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*}C_{\ell_1}(t) = R(t)^2 \left[ \left(\sum_{i=1}^3 |\hat{\mu}_i(t)| \right)^2 - 1 \right].\end{equation*}](https://agilemanagement40.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c8886a9edcc5cc3fe04e67abeab1fb49_l3.png)