Diesen Blog-Beitrag habe ich mit ChatGPT 5.0 erstellt. Da es keine Probleme in der Arbeit mit ChatGPT gab, habe ich DeepSeek, Mistral und Claude lediglich für die Qualitätssicherung verwendet.

Dieser Beitrag ist der zweite Beitrag der Blog-Reihe ‚Quantum Spiral Dynamics: ‚Es gibt nur eine Welt!‘ …‘. Ziel dieses Beitrages ist es, weiter abzuklären, ob die im vorherigen Blog-Beitrag verwendete mathematische Analogie zwischen Physik, Psychologie und Sozialwissenschaft gerechtfertigt ist. – Der Beitrag führt also die Machbarkeitsanalyse, die mit dem vorherigen Blog-Beitrag begonnen wurde, fort.

Ich erläutere deshalb meine grundlegenden Überlegungen und mache einen ersten qualitativen! Versuch der Kulturanalyse für Deutschland im Zeitraum 2020 bis 2025.

Im letzten Beitrag konnte man allein schon aufgrund der verwendeten recht umfangreichen Mathematik den Eindruck gewinnen, dass es sich um eine Quanten Version von Spiral Dynamics handelt: Einerseits trifft dieser Eindruck zu, andererseits nicht.

Die Quanten Mechanik hat sehr viele Facetten, jedoch beruht sie im Wesentlichen auf fünf Basis-Prinzipien, die ich teilweise für Quantum Spiral Dynamics (QSD) verwendet habe:

- Die (mikroskopische) Welt besteht aus Quanten – kleinsten Einheiten, die je nach (makroskopischer) Umgebung mal als Welle und mal als Teilchen beobachtet werden.

- Quanten und ihre Zustände werden in einem abstrakten mathematischen Raum beschrieben. Beobachtbare (makroskopische) Größen, wie zum Beispiel die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für ein Quant, werden daraus abgeleitet. Leider gibt es (zur Zeit?!) keinen unmittelbaren Zugang für uns Menschen zu diesem abstrakten mathematischen Raum. Trotzdem stimmen Theorie und Praxis für die abgeleiteten beobachtbaren Größen mit unglaublicher Genauigkeit überein.

- Die Zustände der Quanten werden vor der makroskopischen Messung durch die kohärente Überlagerung unendlich vieler Einzelzustände beschrieben. Ich nenne diese Einzelzustände Potentiale. Ich nenne sie Potentiale, weil sie meines Erachtens zur realen Welt gehören und potentiell durch eine Messung aktualisiert werden können. Nicht wenige Physiker halten die Potentiale für nicht real; andere Physiker halten sie für einen Ausdruck einer Welt aus vielen Universen. Sie wären dann irgendwie ‚real‘ aber nicht in unserem Universum, sondern in Parallel-Universen.

- Die Zustände mehrerer interagierender Quanten können durch Superpositionen (also auch Überlagerungen) beschrieben werden. Diese Superpositionen können zu speziellen, sogenannten verschränkten Gesamtzuständen führen. Verschränkte Quanten sind ein Ganzes, das bei Messung auch als Ganzes erfahrbar wird. – Hier zeigt sich auch ‚Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.‘

- Die zeitliche und räumliche Entwicklung und die Messung von Quantenzuständen wird mit Hilfe von sogenannten Operatoren beschrieben, die auf die kohärenten Quantenzustände wirken. Die Anwendung der Operatoren ist nicht immer kommutativ, d.h. es kann sein, dass Operator B zuerst angewendet und dann Operator A angewendet (also A*B) ein anderes Resultat ergibt als (B*A). Falls Gruppen von Operatoren nicht kommutativ sind, spricht man von einer nicht-abelschen Algebra.

Ich habe für die Erstellung der QSD diese fünf Prinzipien wie folgt verwendet bzw. interpretiert:

- Die QSD kennt (natürlich) keine Quanten oder Wellen, jedoch Kontextabhängigkeit. Kontextabhängigkeit, also systemische Betrachtungsweisen, gehören zu jeder modernen Wissenschaft. Im vorherigen Blog-Beitrag habe ich gezeigt, wie Agenten mit unterschiedlichen Werteprofilen das Kulturpotential unterschiedlich erfahren. Der Kontext kann sich objektiv verändern, es kann aber auch sein, dass ein Agent A den objektiven Kontext anders wahrnimmt als ein anderer Agent B: Im letzten Blog-Beitrag haben die Agenten mit blauen, orangen und grünen Werte-Memen das Eichpotential A(t) auf unterschiedlichen Pfaden unterschiedlich erfahren.

- Ich beschreibe sowohl die Zustände der Agenten als auch die QSD-Kultur über einen quantenmechanischen Formalismus: Analog wie in der Quantenmechanik sind die inneren Zustände, hier der Menschen, beschrieben über Präferenzen, Bedürfnisse, Werte und Glaubenssätze sowie der kulturelle Kontext – beschrieben über Werte-Meme – nicht direkt zugänglich, sondern lediglich die daraus resultierenden Verhaltensweisen. Ich verwende für diese nicht unmittelbar zugänglichen Zustände den Zustands-Formalismus der Quantenmechanik.

- Da ich die psychischen und die sozialen Zustände analog den quantenmechanischen kohärenten Zuständen beschreibe, ergibt sich automatisch auch hier die Verwendung des Begriffes ‚Potentiale‘. Denken wir an unsere Gedanken 😉, so wird unmittelbar begreifbar, dass wir unglaublich viele Potentiale in Form von Gedanken permanent mit uns tragen. Erst wenn wir zum Beispiel einen Gedanken explizit ausgewählt haben und uns entschieden haben, diesen in der physischen Welt umzusetzen, aktualisieren wir diesen. Die quantenmechanischen Potentiale und die psychischen Potentiale sind also dahingehend sehr ähnlich. Auch die soziale Welt erschließt sich uns nur durch Geschehnisse; Werte-Meme sind abgeleitete, abstrakte Größen, die nach meinem Verständnis jedoch ‚real‘ sind.

Die Verwendung des quantenmechanischen Formalismus eröffnet damit auch die Möglichkeit Ambivalenz und sogar Vieldeutigkeit abzubilden. Der Begriff der Potentiale ist damit eine zentrale Brücken zwischen Physis, Psyche und Sozialem.

In dem vorhergehenden Blog-Beitrag habe ich den Begriff Potential(e) noch etwas anders verwendet: Ich habe nämlich von dem Eichpotential A(t) gesprochen. Potentiale sind alte Bekannte im Bereich der Physik. Der ein oder andere wird sich an die potentielle Energie oder das Potential in der Elektrostatik bzw. -dynamik erinnern. Hier steht Potential für einen Energieunterschied, also verallgemeinert für eine Energielandschaft aus Bergen und Tälern. Systeme suchen die Täler mit niedrigster Energie auf. Das Deep Learning der KI Systeme folgt zum Beispiel diesem ‚Drang‘. Das Eichpotential wirkt wie die Potentiale der kohärenten Zustände latent im Hintergrund: Das Eichpotential ist eine mathematische ‚Hintergrundeigenschaft‘, die nicht direkt beobachtbar ist, sondern erst über seine abgeleitete Größen, u.a. seine Feldstärken oder über Interferenzeffekte (im sogenannten Aharonov–Bohm Effekt). Sehr oft wird das Potential auch als Feld bezeichnet, korrekt ist das nicht, da man unter Feld die Änderungen des Potentials im Parameterraum versteht. In einem späteren Blog-Beitrag werde ich genauer darauf eingehen. Das Potential ist also Etwas, das real wirkt, obwohl es nicht direkt ’sichtbar‘ ist. – Das Eichpotential wie auch die Potentiale kohärenter Zustände sind Träger latenter Wirkung: Das Eichpotential strukturiert mittels seiner Quanten wie Elementarteilchen physische Realität erzeugen, die Potentiale kohärenter Zustände strukturieren welche Zukunftsoptionen physische Realität werden können. Man kann also sagen: Es gibt Ebenen der Realität, die nicht direkt beobachtbar sind, die aber die Möglichkeiten und Entwicklungen der Realität bestimmen. Auf die QSD übertragen heißt dies: Das Eichpotential ist ein latente psychische oder soziale ‚Hintergrundeigenschaft‘, die Bewusstsein und Kommunikation strukturiert. Psychische und soziale Potentiale sind die Menge aller Einzelzustände eines kohärenten psychischen oder sozialen Zustandes, die in dieser ‚Hintergrundeigenschaft‘ angelegt sind, aber noch nicht aktualisiert sind. Psychische und soziale Feldstärken sind aus dem psychischen oder sozialen Eichpotential abgeleitet Größen, die sichtbar und erfahrbar werden als aktualisierte Konflikte, Spannungen, Entwicklungen, usw. . - Die Verschränkung von Quanten ist sicherlich das mit Abstand mysteriöseste Phänomen der Quantenmechanik. In anderen Blog-Beiträgen zur Integrierten Informationstheorie des Bewusstseins habe ich daraufhin gewiesen, dass es Wissenschaftler gibt, die Bewusstsein als quantenmechanischen Effekt der Verschränkung verstehen. Auch ich benutze in diversen Blog-Artikeln die Verschränkung als Modell für den Collective Mind eines Teams oder einer Organisation. Auch in der QSD kann man zum Beispiel das Ziel einer Teamdynamik als verschränkten Zustand angeben. Es gibt allerdings bisher keinen empirischen Hinweis, dass das individuelle oder kollektive soziale Bewusstsein auf Verschränkung beruht.

- Die Nicht-Kommutativität ist wie die Kontextabhängigkeit eine Erkenntnis, die sich schon früh in der Entwicklung der Quantenmechanik einstellte. Die Nicht-Kommutativität von Ortsbestimmung und Impulsbestimmung führt direkt zur berühmten Heisenberg’schen Unschärferelation. Die Kontextabhängigkeit und die Nicht-Kommutativität sind beides Erkenntnisse, die meines Erachtens nicht allein Quanten-spezifisch sind, also allein zur mikroskopischen Welt gehören: Kontextabhängigkeit und Nicht-Kommutativität gehören auch zur makroskopischen Welt. Nicht immer, aber durchaus oft, können wir Nicht-Kommutativität im Alltag beobachten: Man stelle sich zwei ‚Operatoren‘ zu einem Bahnübergang vor: Operator A ‚Schranke schließen‘ und Operator B ‚Zug fährt vorbei‘. Fährt zuerst der Zug vorbei und dann wird die Schranke geschlossen, kann das Ergebnis eine Katastrophe sein. Umgekehrt eher weniger. Operator A und B sind also nicht kommutativ. In dem Blog-Beitrag ‘AI & QC & M 4.0: Quantum Cognition für das Team-Management oder von der Macht der Mathematik, vom Oktober 24, 2024‘ habe ich gezeigt, wie ein quantenmechanischer Formalismus mentale nicht-kommutative Vorgänge beschreiben kann. Ich verwende für das QSD Eichpotential A(t) das Yang-Mills Eichpotential der starken Wechselwirkung mit den Operatoren der SU(3) Lie-Algebra. Ich tue dies vor allem deswegen, weil diese Operatoren, die sogenannten Generatoren, nicht-kommutativ sind. Man kann zeigen, dass so aufgebaute Eichpotentiale nichtlineare Effekte in der Wechselwirkung von Quanten hervorrufen. – Man spricht von Selbstwechselwirkung. Auf die Farben der QSD bezogen, heißt dies, dass Werte-Meme einer Bewusstseins- und Kulturebene auch mit sich selbst in Wechselwirkung treten können.

Da die Nicht-Kommutativität der Lambda-Generatoren (d.h. [λ1, λ2] = λ1*λ2 – λ2*λ1 ≠ 0, man siehe den vorherigen Blog-Beitrag: Die Formeln dienen hier nur als Einstiegshinweis in den vorherigen Blog) von entscheidender Bedeutung für die QSD-Modellierung ist, illustriere ich diese hier an zwei Beispielen:

Beispiel 1: [λ1, λ2]=2i λ3

Stellen wir uns ein Team vor, das sich im Spannungsfeld zwischen sachlichem Austausch und kommunikativem Ton bewegt. Die beiden Kräfte – nennen wir sie Diskurs-Impuls und Dialog-Rhythmus – wirken zwar auf dasselbe Thema, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Sie sind nicht einfach austauschbar, sondern beeinflussen sich gegenseitig.

Wenn der sachlich strukturierte Diskurs den Anfang macht, entstehen zunächst klare Argumente und Modelle. Kommt danach der Dialog-Rhythmus hinzu, wird dieser strukturierte Diskurs von einer gewissen Tonalität überlagert, die dem Ganzen entweder Ruhe oder Schärfe verleiht. In dieser Reihenfolge führt der Prozess oft zu einem stärkeren Vertrauen in Regeln, Prozesse und Strukturen.

Beginnt man jedoch mit dem Tonfall, also mit einem Kommunikationsrhythmus, der vielleicht hitzig, ironisch oder auch spielerisch gefärbt ist, dann sind die später eingebrachten Argumente bereits in diesem Klangraum eingefärbt. Selbst gute Fakten klingen dadurch weniger neutral, sondern tragen die Prägung des anfänglichen Stils. In dieser Variante verlagert sich das Verhalten des Teams leichter in Richtung Wettbewerb, Leistungsdruck und Abgrenzung.

Das Entscheidende ist also nicht nur, was gesagt wird, sondern in welcher Abfolge sachlicher Diskurs und kommunikative Färbung auftreten. Die Reihenfolge bestimmt, ob das Team am Ende eher Vertrauen in Ordnung und Stabilität gewinnt (blaue Orientierung) oder stärker in Konkurrenz- und Leistungslogiken (orangene Orientierung) hineingezogen wird.

Beispiel 2: [λ4, λ5]=i(λ3+3λ8)

Auch hier geht es um zwei unterschiedliche Kräfte im Team: den Harmonie-Impuls und die Empathie-Feinjustierung. Beide wirken auf das soziale Klima, aber sie tun es auf verschiedene Weise. Harmonie setzt einen kollektiven Rahmen, der alle einbindet. Empathie dagegen wirkt feiner, sie justiert Spannungen im Einzelkontakt. Zusammengenommen formen sie sowohl die Regeln und Ziele als auch das kulturelle Grundvertrauen.

Wenn die Harmonie den Anfang macht, etwa durch ein gemeinsames Ritual, eine Retrospektive oder eine verbindende Teammaßnahme, entsteht zuerst ein klares Wir-Gefühl. Darin eingebettet wirken spätere empathische Anpassungen besonders wirksam, weil sie auf einem stabilen Fundament aufsetzen. Das Ergebnis ist, dass Regeln und Ziele konstruktiv neu austariert werden und zugleich das Grundvertrauen in die Kultur wächst. Die Organisation fühlt sich kohärenter, stabiler und von innen heraus getragen an.

Beginnt man jedoch mit der Empathie, also mit vielen kleinen individuellen Gesten im Alltag – hier einmal strenger, dort einmal nachsichtiger – dann fehlt zunächst der übergeordnete Rahmen. Die Signale wirken fragmentiert und teilweise widersprüchlich. Kommt später ein Harmonie-Impuls hinzu, verfängt er weniger, weil die Gruppe schon in unterschiedliche Richtungen auseinandergezogen wurde. In diesem Fall verschieben sich Regeln und Ziele chaotischer, und der kulturelle Grundton bleibt schwach oder ambivalent.

Das Entscheidende ist hier die Reihenfolge: Harmonie vor Empathie baut eine tragfähige Kohärenz (ausgewogene Mischung von blau, orange und grün) auf, während Empathie vor Harmonie eher zu zersplitterten Effekten (blaue, orangene und grüne Unausgewogenheit) führt.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass die nicht-abelsche Form des Vektorpotentials A(t), das als latentes Kulturpotential wirkt, ganz entscheidend ist für Effekte, die man auch in der Praxis von Teamarbeit oder in der Organisationstransformation beobachten kann. Meines Erachtens zeigen diese Beispiele noch etwas sehr Fundamentales: Die Mathematik, hier die Lie-Algebra, weiß nichts von den Inhalten der QSD. Ordnet man der Lie-Algebra jedoch QSD Inhalten zu, ergeben sich sinnvolle Aussagen, die auch in der sozialen Praxis erfahrbar sind.- Das meine ich, wenn ich feststelle ‚Es gibt nur eine Welt!‘.

Die Generatoren der Lie-Algebra sind nur die eine Hälfte der Ausgestaltung der Vektorpotential-Komponenten. Der andere Teil wird durch die 8 Parameterfunktionen gebildet. Mit diesen Parameterfunktionen lässt sich die zeitliche Entwicklung der drei SD Ebenen und deren Wechselwirkung modullieren. So können diese dazu verwendet werden, um Führungsimpulse oder kurz-, mittel- oder langfristige kulturelle Veränderungen auf organisationaler Ebene oder gesellschaftlicher Ebene zu modellieren.

Ich demonstriere den Einfluss der Parameterfunktionen im Folgenden, indem ich wieder drei Agenten mit jeweils ausgeprägtem Werteprofil in Blau, Orange und Grün sich durch das Vektorpotential bewegen lasse. Die Bewegungsgleichungen enthalten in diesem Fall keine dissipativen Anteile wie im vorherigen Blog sondern lediglich das Vektorpotential. Als Vektorpotential verwende ich zwei Ausprägungen: Das im letzten Blog-Beitrag verwendete und ein Vektorpotential das die Kultur Entwicklung von Deutschland mittels der SD-Ebenen blau, orange und grün qualitativ modelliert. – In einem späteren Blog-Beitrag will ich die Entwicklung von Deutschland mittels genauerer Datenbank-Werteprofile modellieren. Heute geht es nur darum, die Unterschiede, die durch eine unterschiedliche zeitliche Ausgestaltung von A(t) hervorgerufen werden, in den Pfaden der Agenten aufzuzeigen.

Für die qualitative Kalibrierung der Parameterfunktionen des Deutschland-Modells 2020-2025 stütze ich mich auf empirische Studien und Indikatoren:

Vertrauen in Institutionen:

Laut OECD vertrauten im Jahr 2023 nur rund 36 % der Deutschen der Bundesregierung (OECD Trust in Government, 2023). Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den frühen 2000er Jahren und zeigt eine zunehmende Skepsis gegenüber stabilisierenden Institutionen.

Wertewandel von materiell zu postmateriell:

Die Daten der European Values Study (EVS) und World Values Survey (WVS) zeigen seit den 1980er/90er Jahren einen klaren Trend hin zu Selbstentfaltung, Umweltbewusstsein und gesellschaftlicher Offenheit. Dies ist typisch für eine grüne Orientierung (postmaterielle Werte).

Wachsende Unzufriedenheit:

Der Edelman Trust Barometer 2025 betont eine breite gesellschaftliche Frustration ‚über das System‘ mit sinkendem Vertrauen in Wirtschaft, Medien und Politik. Dieses Misstrauen verstärkt die gesellschaftliche Fragmentierung.

Daraus leite ich folgende Parameterfunktionen für das Deutschland-Modell ab:

| Funktion | Dimension | Trend 2000–2025 | Beschreibung & Begründung |

| f1 | Vertrauen in Institutionen (Blau–Orange) | Stark sinkend von 0.6 (2000) auf 0.35 (2023), danach nochmals auf 0.25 | Vertrauensverlust in Regierung und Institutionen, vgl. OECD-Daten |

| f2 | Bildung / Stimulation / Arbeitsmotivation | Leicht steigend von 0.2 auf 0.3 | Kontinuierlicher Ausbau von Bildung & Weiterbildung, höhere individuelle Ansprüche |

| f3 | Postmaterialismus (Autorität vs. Eigenverantwortung) | Stark steigend von 0.1 auf 0.4 | Wertewandel EVS/WVS: mehr Selbstentfaltung, Nachhaltigkeit |

| f4 | Gemeinschaft & Empathie (Grün) | Leicht steigend von 0.2 auf 0.25, zusätzlicher Peak um 2020 | Covid-Pandemie verstärkte Gemeinschaftsorientierung |

| f5 | Sozialimpuls (Regulierung für das Soziale) | Schwankend: leichter Anstieg bis 2017, danach Rückgang | Pandemie führte zu kurzfristigem Regulierungsschub, später Rückgang |

| f6 | Kooperation vs. Wettbewerb | Moderater Anstieg von 0.1 auf 0.2 | Zunehmende Relevanz von Kooperationen (z. B. Klimapolitik, EU) |

| f7 | Innovation | Stetig steigend von 0.3 auf 0.4 | Digitalisierung, Energiewende, High-Tech-Sektor |

| f8 | Institutioneller Meta-Bias | Abnehmend von 0.2 auf 0.15 | Vertrauenskrise in Institutionen → weniger kollektiver ‚Grundton‘ der Stabilität |

Damit ergeben sich folgende zusammenfassende Aussagen für die zeitliche Entwicklung in Deutschland von 2020-2025:

2000–2010: Vertrauen hoch, postmaterielle Werte niedrig: Blau dominiert (Ordnung, Stabilität).

2010–2017: Immer stärkerer Wertewandel, Gemeinschaft und Empathie nehmen zu: Grün steigt

2017–2023: Vertrauensabsturz in Institutionen, während Postmaterialismus und Kooperation sich verstärken: grüne Umbruchphase.

2023–2025: Dynamik durch Krisen (Pandemie, Wirtschaft), institutioneller Rahmen bleibt schwach.

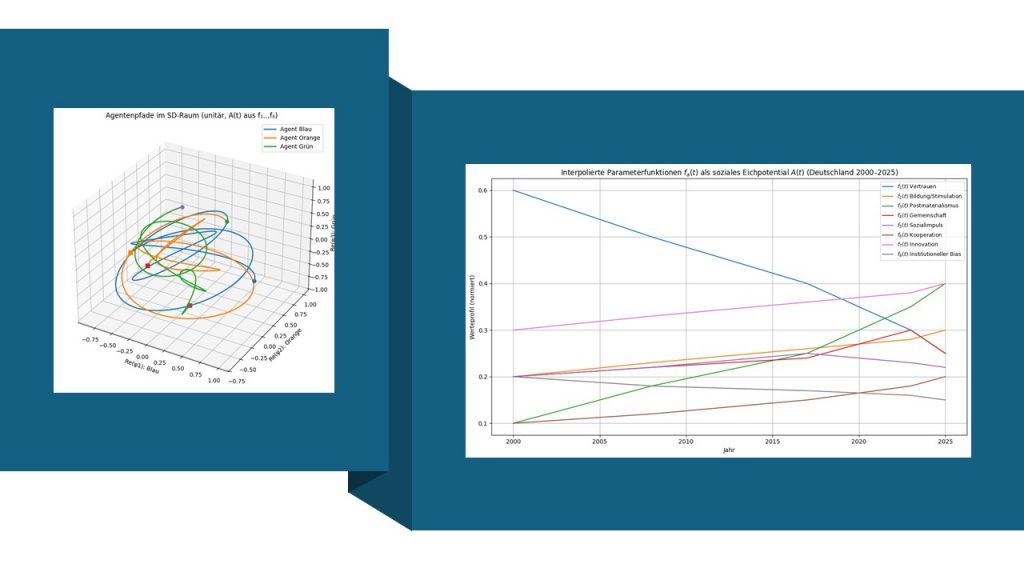

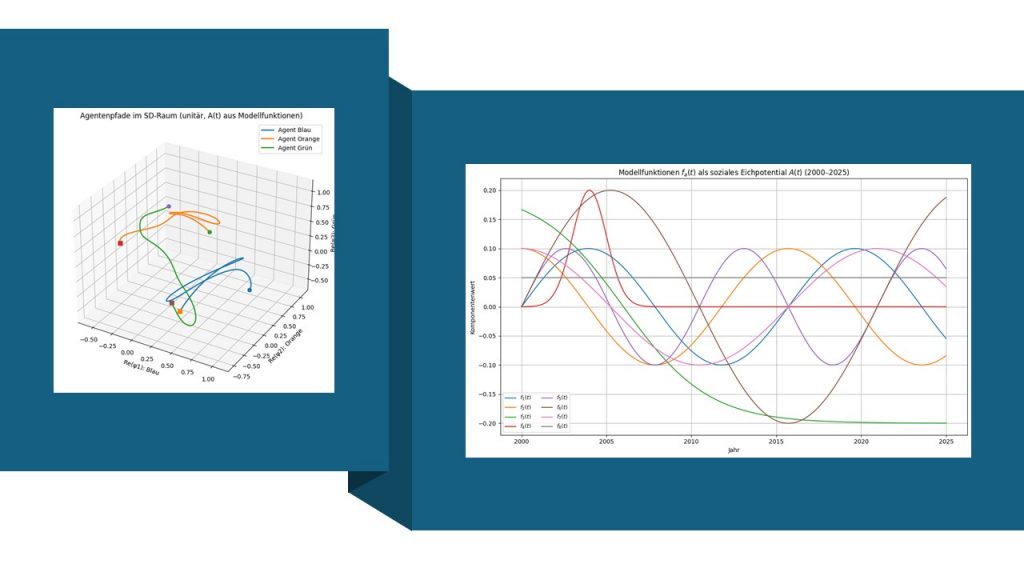

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse einer Simulation für die extrapolierten Parameterfunktionen des Deutschland-Modells (Abbildung 1) und der Parameterfunktionen wie ich sie im vorherigen Blog verwendet habe (Abbildung 2).

Abbildung 1: Deutschland-Modell (abgeleitete, interpolierte Parameterfunktionen, 2000–2025):

Die Pfade der Agenten (Blau, Orange, Grün) sind enger ineinander verwoben, sie bleiben in einem gemeinsamen Raumbereich. Das deutet auf starke Kopplung und gegenseitige Rückkopplung hin. Deutschland entwickelt sich über die Zeit als ein relativ kohärentes System, in dem keine Agentenfarbe völlig ‚ausreißt‘. Die enge Verflechtung bedeutet eine hohe Interdependenz von Blau, Orange und Grün. Das soziale Potential reagiert empfindlich – kleine Änderungen in einem Bereich (z. B. Institutionenvertrauen) wirken direkt auf die anderen. Das System ist dadurch robuster im Zusammenhalt, aber auch anfälliger für Instabilitäten im Ganzen, weil kein Teil isoliert ‚abfedert‘.

Abbildung 2: ‚Künstliches‘ Modell mit Parameterfunktionen des vorherigen Blog-Beitrages

Die Pfade sind weiter auseinandergezogen, klarer separiert und teilweise ‚glatter‘. Das System wirkt weniger gekoppelt, eher wie drei parallele Entwicklungsbahnen, die zwar dynamisch sind, sich aber nicht so stark gegenseitig beeinflussen. Jeder Agent folgt stärker seinem eigenen Rhythmus, wie drei parallele Ströme. Weniger Verwobenheit bedeutet: klarere Eigenlogiken, weniger Resonanz. Das könnte in realen Gesellschaften einer fragmentierten, individualisierten Dynamik entsprechen, wo Subsysteme ‚ihr eigenes Ding‘ machen.

Eine weitere Analyse der Phasen (siehe vorherigen Blog), die ich der Einfachheit wegen hier nicht mit Diagrammen belege, zeigt, dass Blau und Orange für Deutschland weniger Phasen-Drift haben: Ordnung (Blau) und Wettbewerb/Innovation (Orange) hinken eher hinterher, sie werden nicht so stark vorangetrieben wie in der Modellwelt. Bezogen auf das Grün gewinnt Deutschland einen starken positiven Phasen-Drift: Grün für Deutschland ‚überholt‘ das ‚künstliche‘ Modell. Empathie, Beziehungsorientierung, Gemeinschaft rücken im Deutschland-Modell stärker in den Vordergrund als es das ‚künstliche‘ Modell hervorbringt.

Insgesamt zeigt Deutschland ein stark verwobenes Netzwerk mit einem Trend in Richtung Grün. Die Kohäsion ist hoch, Blau und Orange verlieren über die Zeit relativ zum ‚künstlichen‘ Modell an Dynamik. Damit besteht die Gefahr, dass Blau/Orange nicht mehr ‚mitkommen‘, falls Grün überzieht. Dies könnte zu Spannungen führen, z. B. Leistung vs. Empathie, Ordnung vs. Offenheit. Deutschland ist also ein verwobenes, spannungsreiches System mit klarer grüner Phasenübernahme.

Das kommt einem bekannt vor…!!! – Die Parallelen zur Entwicklung in Deutschland sind meines Erachtens schon sehr erstaunlich. – Ich betone, dass ich an keiner Stelle die Parameter so eingestellt habe, dass die geschilderten Ergebnisse sich einstellen.

Es ist nicht das Ziel des Blog-Beitrages eine quantitativ abgesicherte Kulturanalyse vorzulegen. Vielmehr sollte die Machbarkeit des in Teilen quantenmechanischen Ansatzes für eine Kulturanalyse weiter überprüft werden. Meines Erachtens zeigt sich durch die vorliegende Machbarkeitsanalyse, dass der eingeschlagene Weg Sinn macht!