Die Geschehnisse der letzten Jahre machen mich mehr als nur besorgt: Die massive Schädigung der Natur durch uns, die Pandemie Corona, der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Terrorakt der Hamas gegenüber Israel, das Umsichgreifen der verfassungsfeindlichen, antidemokratischen AfD, der schleichende Rückzug der Demokratie in den USA und in Europa, der Antisemitismus von rechts, links und Islamisten, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche sowie die vielen Naturkatastrophen, Kriege und Terrorakte an die wir uns schon gewöhnt haben oder die keine mediale und persönliche Aufmerksamkeit erhalten.

Es macht mich umso besorgter, als dass wir in Europa glaubten, wir hätten die dunkle Seite der Vergangenheit hinter uns gelassen.

Dieser Blog-Beitrag wird stark motiviert durch einen Beitrag auf LinkedIn [1], in dem angeregt wird, dass die Diskussion um den sogenannten Purpose (Zweck/Sinn) eines Unternehmens unnötig sei, da alleine der Profit das Entscheidende sei, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Nicht wenige aus der Agilen Community haben dieser Aussage zugestimmt. Ich habe daraufhin folgenden Kommentar angefügt:

„Ich bin erschrocken, als ich gelesen habe, dass einige meiner Kolleg:innen, die Transformationen begleiten, der Aussage „Ein Purpose ist für Unternehmen ein Handicap!“ zustimmen und diese Aussage sogar mit der Aussage „Um zu überleben, müssen sie sich auf den Profit konzentrieren.“ verstärken. Stafford Beer als Beleg hierfür anzuführen, macht die Aussagen zu gedanklichen Irrlichtern. – Ich schließe mich der Aussage von Christian Mueller-Bagehl an: „Solche Beiträge passen aus meiner Sicht intellektuell nicht mehr in die Zeit. Sie befördern gegebenenfalls unethisches Verhalten!“ Warum?

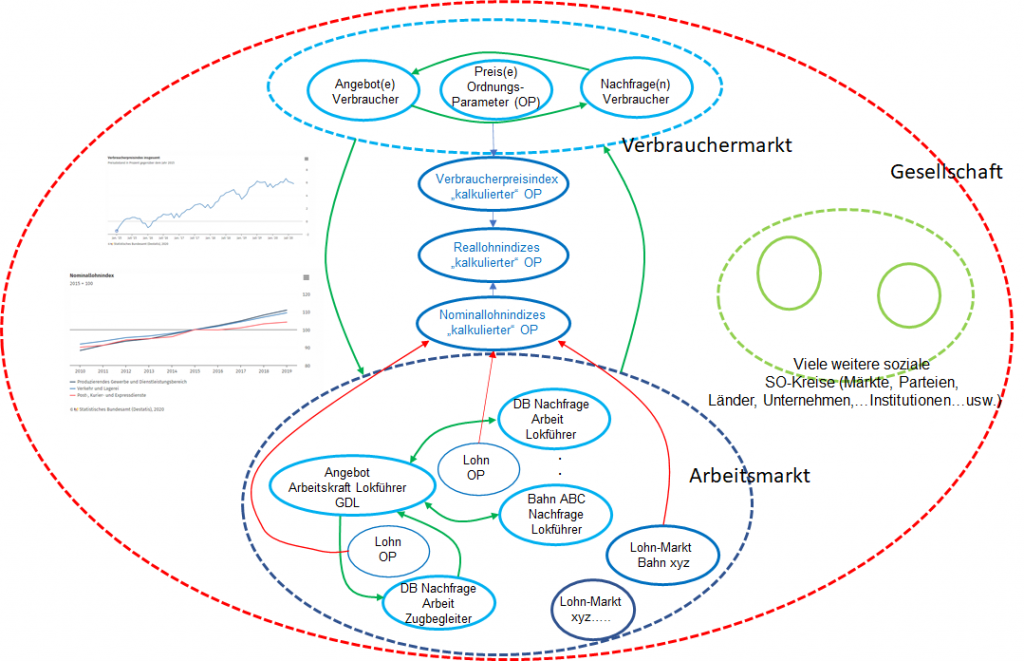

Das Zitat von Stafford Beer hat nichts mit der Aussage zu tun, dass Organisationen keinen Purpose/Zweck/Sinn benötigen, sondern ist die Aussage, dass jedes System sich durch Selbstreferentialität ausbildet. D.H. auch u.a., dass man keiner Organisation einen Purpose/Zweck/Sinn aufsetzen kann (wie vermeintlich von nicht wenigen Vorständen/Coaches angenommen), er bildet sich vielmehr von alleine. In der Theorie der Selbstorganisation bezeichnet man die Größe, die eine sich selbständig ausbildende Ausrichtung eines Systems hervorruft, als Ordnungsparameter. – Jedes System hat einen Ordnungsparameter bzw. eine Ordnungsparameter-Hierarchie. So gibt es sicherlich Organisationen, die Geld bzw. Profit, also nicht nur eine Werterzeugung, als obersten Ordnungsparameter haben. Die Mafia gehört meines Erachtens dazu und die Deutsche Bank in der Ära Ackermann’s mit 25% Rendite gehörte auch dazu. Organisationen auf den Ordnungsparameter Profit zu reduzieren, ist meines Erachtens zutiefst kapitalistisch/neoliberal – mit all den Konsequenzen, die wir heute im Klimawandel, der Zerstörung der Natur aber auch in dem Egoismus von Gesellschaften und Individuen sehen. – Es ist eine der großen Errungenschaften des agilen Denkens, den Ordnungsparameter Profit (fast) von seinem Thron gestoßen zu haben. – Ich hoffe, der Thron wird nicht wieder errichtet.“

Was hat dieses, vielleicht auf den ersten Blick, eher harmlose Thema mit den doch sehr viel dramatischeren und schwerwiegenden Welt-Ereignissen zu tun? Ich glaube einiges und ich werde im Folgenden versuchen dies sichtbar zu machen.

Das World Economic Forum hat im Januar seinen World Risks Report rausgebracht. Abbildung 1 zeigt das globale Risikoportfolio auf der Basis von Befragungen: Man darf vermuten, dass die Größe der Kreise nicht dem jeweiligen Risikowert (= potentieller Schaden*Eintrittswahrscheinlichkeit) entsprechen und damit meines Erachtens in nicht wenigen Fällen eine Verharmlosung des jeweiligen Risikos ausdrücken. – Gleichwohl ist der World Risks Report ein wichtiges Dokument. – Mir ist nicht bekannt, dass es auf der Ebene der EU oder Deutschlands eine vergleichbare Risikoportfolioanalyse gibt bzw. öffentlich zugänglich ist. – Aus dem Projektmanagement weiß man, dass proaktives Risikomanagement ein Augenöffner für den Umgang mit Unsicherheit ist und komplexe Projekte erst erfolgreich durchführen lässt.

Diese Risikomap und die eingetretenen Geschehnisse der letzten Jahre werfen bei mir folgende, beunruhigende Frage auf: Bewegen wir uns rückwärtsgewandt auf einen oder sogar mehrere globale Abgründe zu?

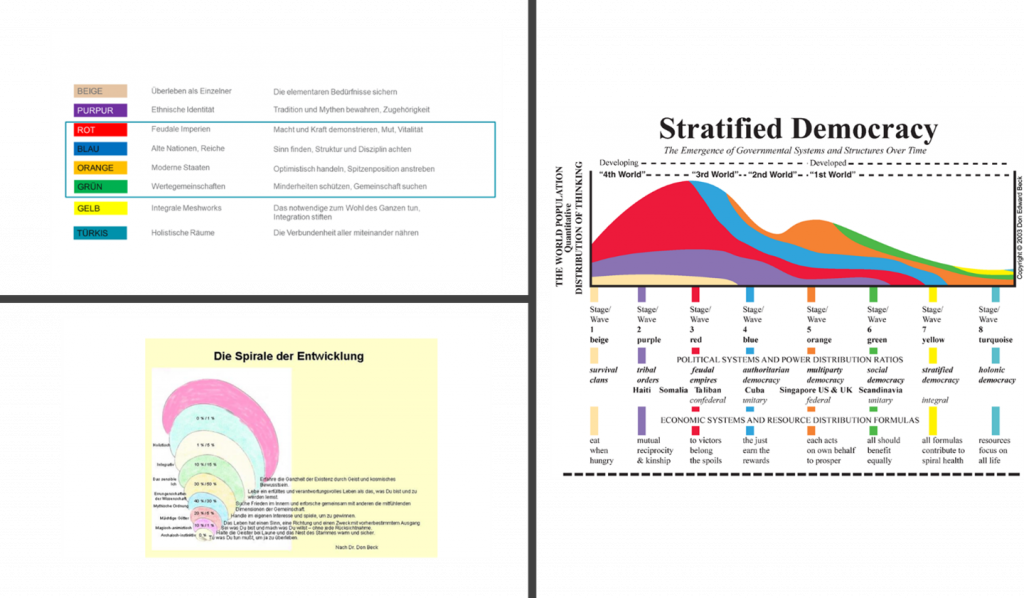

In dem Spiegel-Beitrag aus dem Jahre 2021 „Der unvermeidliche Weg in eine grüne Zukunft“ [3] skizziert Stefan Schultz, kurz vor der letzten Bundestagswahl, das Kultur- und Bewusstsein-Entwicklungsmodell Spiral Dynamics [4,5]: Egal wer die Bundestagswahl gewinnt, unser Weg in die Zukunft ist grün, auch wenn dieser Weg über (lange) Umwege (z.B. CDU) dorthin führt. Hiermit bringt er die Beobachtung zum Ausdruck, dass die menschliche Entwicklung über Jahrtausende hinweg zu immer höheren Kultur- und Bewusstseinsstufen erfolgte. Die in Europa anstehende nächste vorherrschende Bewusstseinsstufe wird in Spiral Dynamics mit der Farbe grün gekennzeichnet.

Leider ist es nicht so, dass unsere persönliche und gesellschaftliche Entwicklung zwangsläufig immer in Richtung einer höheren Entwicklungsstufe verläuft. Ein Blick in die Geschichte zeigt dies: Die Zeit des Nazi-Deutschlands war ein gewaltiger Rückschritt, das Auftauchen der AfD ist ebenfalls ein großer Rückschritt. Entwicklung in Jahrhunderten oder -Tausenden gezählt, erfolgte bisher immer zu höheren Entwicklungsstufen, jedoch auf Zeitskalen von Jahrzehnten können erhebliche Rückschritte eintreten. Auf das Spiegel-Beispiel übertragen, könnte dies im Angesicht des Klimawandels heißen, dass eine höhere Kultur- und Bewusstseinsstufe zu spät kommt!

Das Spiral Dynamics Modell kennzeichnet die Entwicklung von Menschen, Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften durch sogenannte value-Meme, kurz v-Meme. V-Meme sind Gedankenschnipsel, Werte, Glaubenssätze oder Grundannahmen, die das Verhalten von Individuen, Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften beschreiben. Nach Spiral Dynamics wird unsere Entwicklung durch verschiedene v-Mem Typen beschrieben. Die v-Mem-Typen fassen ähnliche Mem-Erscheinungsformen zusammen und werden durch einen Farbcode gekennzeichnet. Man siehe Abbildung 2.

Die Entwicklung wird (vereinfacht) durch die jeweils höchste v-Mem Stufe gekennzeichnet. Wobei diese höchste Entwicklungsstufe die darunter liegenden Stufen integriert: Es liegt tatsächlich eine Mischung von v-Memen vor. Diese ist charakteristisch für einen Menschen, eine Gruppe, eine Organisation oder eine Gesellschaft zum jeweiligen Betrachtungs-Zeitpunkt. Das sogenannte ‚center of gravity‘ berücksichtigt den v-Mem Schwerpunkt innerhalb eines Menschen oder innerhalb eines sozialen Systems, und kann damit von der höchsten erreichten Entwicklungsstufe stark abweichen.

Bezüglich der Verbindung von Spiral Dynamics (und der Integralen Theorie) zur Gesellschaftstheorie/Soziologie und Politik verweise ich auf die sehr lesenswerte Magisterarbeit von David Kriegleder [10]. Für einen aktuelle Eindruck von der Bedeutung von Spiral Dynamics im politischen Raum verweise ich auf [4, 5, 11, 12, 13].

Das Spiral Dynamics Modell ist ein zentrales Modell im Management 4.0. Ich habe im Laufe der letzten Jahre mehrmals dieses Modell in diesem Blog verwendet, um Führungs-, Team oder Gesellschaftsfragestellungen zu behandeln:

Der Blog-Beitrag ‚Cultural Entropy: Corona deckt unsere Werte auf!‘ [14] vom März 2020 zeigt anhand von Spiral Dynamics und dem Barrett Value Modell das limitierende Potential von Werten auf: Die stark limitierenden v-Meme Purpur (Mystik), Rot (Macht), Blau (Ordnung) haben in allen westlichen Gesellschaftsschichten eine ähnliche Verteilung. – Bildung und Wohlstand begrenzen leider nicht unmittelbar die Verbreitung limitierender v-Meme.

Der Blog-Beitrag ‚Projekt-Controlling, alles eine Frage der richtigen Werkzeuge!?‘ [15] vom März 2019 zeigt den Zusammenhang von Spiral Dynamics und den vier Grundbedürfnissen des Menschen gemäß Neuropsychotherapie-Erkenntnissen auf. Das rot v-Mem lässt sich dem Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und -Erhöhung zuordnen, das blaue v-Mem wird dem Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle zugeordnet, das orange v-Mem lässt sich dem Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung zuordnen und das grüne v-Mem wird dem Grundbedürfnis nach Bindung zugeordnet. Ein traditionelles Mindset verorten wir in der Dominanz von rotem v-Mem (Macht, Status) und blauem v-Mem (Ordnung, Kontrolle und Sicherheit). Ein agiles Mindset ist ein Mindset, in dem Offenheit, Neugier und Respekt vor Mensch, Tier und Natur vorherrschen. – Wir verorten hier die orangen und grünen v-Meme.

Hass und Gewalt entwickeln sich aus einer sehr großen Dominanz von mythischen, roten und blauen v-Memen: Wenn Macht und Status sowie Ordnung und Kontrolle aus Sicht der jeweiligen Personen oder Gruppen drohen verloren zu gehen oder schon verloren gegangen sind, entfalten limitierende v-Meme ihre destruktive Wirkung.

Der Blog-Beitrag ‚Gesellschaftlicher Wandel – Sein oder Nichtsein?- Das ist hier die Frage!‘ [16] vom Mai 2020 skizziert die v-Mem-Struktur der amerikanischen und deutschen Gesellschaft. In beiden Gesellschaften zeigen ca. 40% der Bevölkerung eine höchste Entwicklungsstufe, die durch die limitierenden v-Meme bestimmt wird. – In den USA ist der Anteil sogar größer als in Europa. (man siehe auch Abbildung 2, rechts).

Der Blog-Beitrag ‚Governance: Die hohe Kunst der Führung von Gesellschaft, Unternehmen und Projekten‘ [17] vom September 2018 zeigt, dass Führung entsteht, wenn die v-Meme des Führenden mit den v-Memen des oder der Geführten in Resonanz treten. Führende die lediglich über limitierende v-Meme verfügen, sprechen auch nur Personen mit limitierenden Werten an.

Der Blog-Beitrag ‚Projekte neu gedacht: Entwicklungsstufen, Selbstorganisation und Co-Evolution‘ [18] vom Februar 2019 zeigt, dass eine hohe individuelle Bewusstseinsstufe notwendig ist, um mit Komplexität und daraus resultierender Unsicherheit umgehen zu können. Die individuelle Bewusstseinsstufe kann jedoch keine Wirksamkeit entfalten, wenn der Kontext (die Kultur der Organisation oder Gesellschaft und die verfügbaren Technologien) dies nicht möglich macht.

Berücksichtigen wir all die oben genannten Erkenntnisse, so ergeben sich folgende Aussagen für die oben genannten Geschehnisse und Risiken:

In Deutschland (und Europa) macht die Angst vor dem Verlust von Selbstwirksamkeit (Wohlstandsverlust, Verlust an Macht und Status) und die Angst vor Unsicherheit (Verlust an Ordnungs- und Sicherheitsgefühl) die purpurnen, roten und blauen v-Meme wieder sichtbar: Sie waren in den letzten Jahrzehnten nicht verschwunden, sie werden nur jetzt wieder sichtbar. Dies erklärt meines Erachtens das Auftauchen von Verschwörungstheorien, das Erstarken der AfD, den Antisemitismus, die Fremdenfeindlichkeit sowie das permanente Ausweichen vor schnellen und konsequenten Klimaschutzmaßnahmen. Der Glaube an Markt und Technologie, ausgedrückt im orangen v-Mem, ist leider nicht hilfreich, sondern trägt zum Erstarken der v-Meme mit limitierendem Potential bei. Im integralen Verständnis muss es die Aufgabe der grünen (und orangen) v-Meme sein, mit geeigneten Mitteln, Gesellschaftsgruppen mit purpurnen, roten und blauen v-Memen die Angst vor Wohlstands- und Sicherheitsverlust zu nehmen: Dies wird tragischerweise wahrscheinlich auch heißen müssen, dass die durch Migration hervorgerufene Komplexität reguliert wird: Migranten mit limitierenden v-Memen führen zu einem Erstarken von europäischen Gesellschaftsgruppen mit ebenfalls limitierenden v-Memen. Zusätzlich ist es notwendig alle Themen, die die Selbstwirksamkeit einschränken, mit äußerster Vorsicht zu handhaben.

In anderen Gesellschaften, wie Russland oder im islamischen Raum, sind die Gesellschaftsanteile mit limitierenden v-Memen deutlich höher als in Europa (man siehe Abbildung 2). – Bezüglich Russlands verweise ich auf das gerade erschienene Buch von Olaf Kühl [19]. Dies wiegt umso schwerer, als die Führung in solchen Ländern selbst durch limitierende v-Meme geleitet wird und aufgrund des oben geschilderten Führungs-Resonanzeffektes die Entwicklung zu höheren Kultur- und Bewusstseinsstufen verhindert. – Mögliche individuelle oder gesellschaftliche orangene, grüne oder höhere v-Meme haben keine Chancen der Wirksamkeit. Wie die Fehleinschätzung zu Putin zeigt, ist es erforderlich keine naiven Politik-Glaubensätze wie ‚Wandel durch Handel‘ (dies ist ein typisches orangenes Mem mit blauen und roten Anteilen) zu verfolgen, sondern komplexere Strategien, die die oben genannten Zusammenhänge berücksichtigen.

Unsere Gesellschaft differenziert sich immer weiter aus – dies gilt global: Es entstehen durch Selbstorganisation viele unterschiedliche Gruppierungen. Die jeweilige Führung tritt mit ihren jeweiligen v-Memen in Resonanz mit (zukünftigen) Mitgliedern der Gesellschaftsgruppe. Falls die v-Meme einen stark limitierenden Charakter haben, bilden sich auch Ziele als Ordnungsparameter heraus, die diesen limitierenden v-Memen entsprechen. Rahmenparameter wie Ausgrenzung und Isolation verstärken diese Mechanismen noch. Wer sich mit der Selbstorganisation von Organisationen beschäftigt hat, wird diesen Prozess bestätigen können.

Die limitierenden v-Meme erzeugen eine sehr destruktive Kraft, wenn psychische Störungen und/oder traumatische Erlebnisse für Individuum oder für Völker hinzukommen. Im Israel-Palästina Konflikt können wir dies beobachten. Die Israelis sind als Volk durch den Holokaust traumatisiert, die Palästinenser durch die jahrzehntelange Ausgrenzung. Israel hat als Volk eine westliche v-Mem Struktur, auch wenn starke Gruppierungen mit einer limitierenden v-Mem-Struktur zurzeit die Politik bestimmen. Ich gehe davon aus, dass das ‚center of gravity‘ der palästinensischen v-Mem Struktur eher limitierenden Charakter hat. Beide Völker werden meines Erachtens durch Personen vertreten, die keine integrierenden v-Meme erkennen lassen, sondern vielmehr limitierende v-Meme. Dies ist ein Kontext, der einen idealen Nährboden für das Entstehen und Bestehen der Terrororganisation Hamas darstellt.

Ich komme zurück zu meinem LinkedIn Kommentar: Meines Erachtens lässt die Aussage, dass Unternehmen keinen Zweck/Sinn (Purpose) benötigen, sondern, dass der Profit als Ordnungsparameter völlig genügt, limitierende v-Meme erkennen. Schaut man sich den genauen Wortlaut, auch in den bejahenden Kommentaren an, so zeigt die Aussage, orange v-Meme unterlegt mit blauen und teilweise sogar roten v-Memen. Das merkliche Auftauchen des grünen v-Mems in unserer Gesellschaft hat die Einführung des Purpose ermöglicht und gehört heute elementar zum agilen und komplexitäts-meisternden Handeln.– Deshalb wiegt die Aussage zum Streichen des Purpose umso schwerer, als die kommentierenden und bejahenden Personen zur Agilen Community gehören. An diesem Beispiel kann man sehen, dass rückwärtsgewandtes Denken und Handeln auch in vermeintlich einfachen Zusammenhängen auftreten können. – Tragisch wird es, wenn eine Mehrheit immer öfter rückwärtsgewandtes Handeln und Denken erkennen lässt. – Dann ist es nämlich tatsächlich zu spät für uns!

[1] Oswald A (2023) LinkedIn Kommentar, https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7118869083718082560/

[2] World Economic Forum (2023) Global Risks Report 2023, https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/,

[3] Schultz S (2023) Der unvermeidliche Weg in eine grüne Zukunft, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundestagswahl-und-spiral-dynamics-der-unvermeidliche-weg-in-eine-gruene-zukunft-a-0b3fe0ab-a59e-43ae-b868-d61e8c46340d?sara_ref=re-so-app-sh, erschienen am 24.07.2021, zugegriffen am 05.11.2023

[4] Wikipedia (2023a) Spiral Dynamics, https://de.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics, zugegriffen am 13.11.2023

[5] Wikipedia (2023b) Spiral Dynamics, https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics, zugegriffen am 13.11.2023

[6] Grawe K (2004) Neuropsychotherapie. Hogrefe, Göttingen

[7] Oswald A, Köhler J, Schmitt R (2017) Projektmanagement am Rande des Chaos, 2. Auflage, Springer Vieweg, Heidelberg. This book is avalaible in English: Oswald A, Köhler J, Schmitt R (2018) Project Management at the Edge of Chaos, Springer Verlag, Heidelberg

[8] Beck D E, Cowan C C (2007) Spiral Dynamics: Leadership, Werte und Wandel. J. Kamphausen Verlag & Distribution GmbH, Bielefeld

[9] Center for human emergence, middle east (2023) https://www.humanemergencemiddleeast.org/different-values-different-democracy-alan-tonkin.php, zugegriffen am 13.11.2023

[10] Kriegleder D (2010) Die Integral-Theorie Ken Wilbers und ihre Implikationen für die Politikwissenschaft, Magister Arbeit, Universität Wien

[11] Integrales Forum (2023) https://www.integralesforum.org/, zugegriffen am 13.11.2023

[12] SDi / D·A·CH (Spiral Dynamics integral im Raum Deutschland – Österreich – Schweiz), https://spiraldynamics-integral.de/, zugegriffen am 13.11.2023

[13] Institut für Integrale Studien (2023) https://www.ifis-freiburg.de/, zugegriffen am 13.11.2023

[14] Oswald A (2021) Cultural Entropy: Corona deckt unsere Werte auf!, Blog-Beitrag März 2020, https://agilemanagement40.com/cultural-entropy-corona-deckt-unsere-werte-auf

[15] Oswald A (2021) Projekt-Controlling, alles eine Frage der richtigen Werkzeuge!?, Blog-Beitrag März 2019, https://agilemanagement40.com/projekt-controlling-alles-eine-frage-der-richtigen-werkzeuge

[16] Oswald A (2021) Gesellschaftlicher Wandel – Sein oder Nichtsein? – Das ist hier die Frage!, Blog-Beitrag vom Mai 2020, https://agilemanagement40.com/gesellschaftlicher-wandel-sein-oder-nichtsein-das-ist-hier-die-frage

[17] Oswald A (2018) Governance: Die hohe Kunst der Führung von Gesellschaft, Unternehmen und Projekten, Blog-Beitrag vom September 2018, https://agilemanagement40.com/governance-die-hohe-kunst-der-fuehrung-von-gesellschaft-unternehmen-und-projekten

[18] Oswald A (2019) Projekte neu gedacht: Entwicklungsstufen, Selbstorganisation und Co-Evolution, Blog-Beitrag vom Februar 2019, https://agilemanagement40.com/projekte-neu-gedacht-entwicklungsstufen-selbstorganisation-und-co-evolution

[19] Kühl O (2023) Z: Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen, Rowohlt Berlin, 1. Kindle Edition